2025年12月27日(土)15:00~ @塩原音楽・演劇練習場

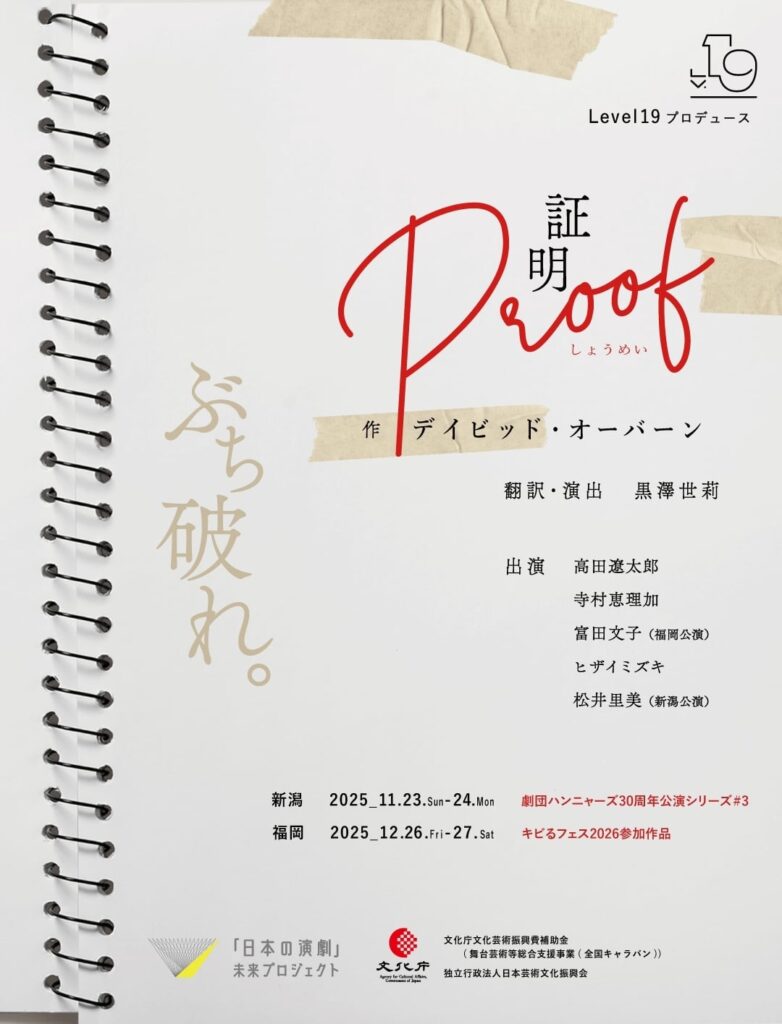

●証明

作:デイビッド・オーバーン

翻訳・演出:黒澤世莉

出演:ヒザイミズキ、寺村恵理加、高田遼太郎、富田文子

翻訳協力:植田望裕

演出助手:平佐喜子

照明:桑野友里

音響:菊地純哉

舞台監督:別府由利子

宣伝美術:chanmi

制作:飯塚なな子

協力:音響効果企画制作ユニットさぶろく、まばたき

世の中に「証明」できるものとはいったいどのくらいあるのだろう。所詮は紙切れ一枚の証明だったり、根拠のない思い込みだけで証明だと言い張ったり…あるいは、高度な知識を必要とするものだとその証明を理解できる人が限られていたり…とまぁ、世の中は実は思っているほどはっきりと「証明」できるものなんてないのかもしれない。

本作、Level19の『証明』は、デイビッド・オーバーンの原作(映画もあるらしい、私は全然知らなかった)を演出家の黒澤世莉が翻訳し直したものだ。黒澤の仕掛け(後述する)を含めて、見終わって考えてしまうのは「証明」が付きまとう私たちの生活について。…その前に、まずはあらすじを説明しよう。天才数学者ロバートが100冊ものノートを残して他界した。精神を病んでいた彼が残したノートはほとんど意味不明だったが、1冊だけ世紀の大発見とされる証明が書かれていた。興奮する弟子のハルに向かって、ずっとロバートの世話をしてきた娘のキャサリンが、書いたのは実は自分であると打ち明ける――果たしてそれは誰の偉業なのか。証明し得ぬものを私たちの面前に突きつける物語である。

いろいろな切り口で見ることができる芝居である。単純にこの発見(証明)はロバートとキャサリンとどちらの手によるものなのかという見方はもとより、ケアをする家族(キャサリン)とケアを任せっきりにしている家族(キャサリンの姉のクレア、でも経済的負担はしている)という「介護負担の不平等性」の問題、閉ざされた環境での介護する側(キャサリン)とされる側(ロバート)の共依存関係の問題、キャサリンが自分が書いたと信じてもらえない理由に見えるアカデミズムの問題(彼女は父の介護のために大学に行けなかった、そして若い女性であることも理由のひとつかもしれない)、あるいはそれはアカデミズムだけでなく「若い女性は一人前と見なされない」というジェンダーの問題でもあり、さらには社会から隔絶されたところで生きて来たキャサリンのアイデンティティー確立の問題…と様々な視点から語ることが可能だ。今回が再演の黒澤は、これをヤングケアラーの問題として捉えたという。なるほど、社会構造の問題が描かれていると捉えているわけだ。ヤングケアラーたちが社会構造から漏れた「見えない存在」とされるがゆえに自信を失い社会的に自立できないということを考えると、社会構造の問題であり、同時に個人の問題でもある。

一通りそう考えたあと改めて『証明』というタイトルを考えたとき、私たちはいかに「証明」に振り回されているかと思う。必要以上に証明に権威を持たせ――例えば「学歴という証明」は頭の良し悪しを示すものでもないはずだが(そもそも多様な「頭の良さ」があるはずだ)――、証明によって何かを固定し――例えば、変わりゆく関係や思いを繋ぎとめるために「結婚という証明」を持つとか(もちろん、それによって新たな関係や家族が生まれるからネガティブな側面ばかりではないのだが)――、証明できないものを恐れたり排除したりし――職業であれ性別であれ、「証明」がなければ社会では生きづらい――、そんな社会に生きているのだと思う。

本作を振り返っても同様だ。ハルに恋をしたキャサリンは彼が探していた「数学の解」を自分の気持ちの証として渡す。姉のクレアは、妹だけが父の才能を受け継いでいるということを妬ましく思うのか、自分にだって父親の血が流れているのにとつぶやいてしまう。「血」やDNAなどが、親子であること、似ていること、何かを受け継いでいることの証左とされるのは私たちにとっても日常のことであろう(「血」というのは概念であって本当に「親の血」が流れているわけではないのだが)。キャサリンがぞんざいに扱われてしまうのは、学歴もなく定職についているわけでもない(介護「しか」していなかった)からだろう。そして逆に、信じてもらえなかったキャサリンがまるで気がふれたように荒れ「どうせ自分も病院に入れられるんだろう」と姉に向かって叫ぶその姿に、本人がいくら否定したところで医者のような権威者が証明すれば(診断を下せば)いとも簡単に「患者(精神を病んだ人)」にされてしまうとも気づく。

演出の黒澤が本作でちょっとした仕掛けをしたのは、社会から零れ落ちる存在に対してだ。一人はキャサリン、もう一人はロバートに。翻訳をし直した黒澤は、キャサリンに「俺」という一人称を使わせ、ぶっきらぼうな荒々しい言葉遣いのセリフに変えた。彼女の話し方は、数学の男性的世界の体現として、あるいは彼女が闘っていること(一人で父の面倒を見たとか、一人で数式に取り組んだとか)を表わしていると見ることができるだろう。だが何より、学生でもなく働いてもいない、社会から見たら「見えない存在」であるキャサリンが「社会において証明できるもの」から外れた人であることの徴としてこのような仕掛けをしたのだと考えられる。父親のロバート役はワンピース姿の女優に演じさせたのだが、同様に精神を病んだ彼は普通の社会構成員として認められにくい存在だということなのだろう。二人への仕掛けは、黒澤なりの「その存在(ひいてはその苦しみ)に気づいてほしい」という表れなのかもしれない。

付け加えるなら、「精神に異常をきたした男性」という設定を女性が演じることにはリスクが生じるが(例えば女性である特別な理由が必要になるとか、「女装した男性」への偏見を助長するとか。いずれも的外れだが)、そのロバートが「おかしくなっている状態」を観客が目にするときには少なくとも衣装は女性らしいものではなかったことで、そのリスクを無くす配慮がされていたことがわかる。もっとも、ロバート演じるヒザイミズキのおかげか、女性とか女装とかすっ飛んでロバートはロバートにしか見えなかったのだが。

舞台美術の示唆にもなるほどとうなった。中央にある2本の柱は、鎖にノートが重なってできている。床面には重しにしたブロック。数学に縛られていた父娘を象徴しているようで、切なくなる。ただ、挿入された観客が声援を送るという演出は、長い芝居の息抜きという意図かもしれないが効果のほどはわからない。

2026.01.24

カテゴリー:

2025年10月18日(土)14:00~ @J:COM北九州芸術劇場 中劇場

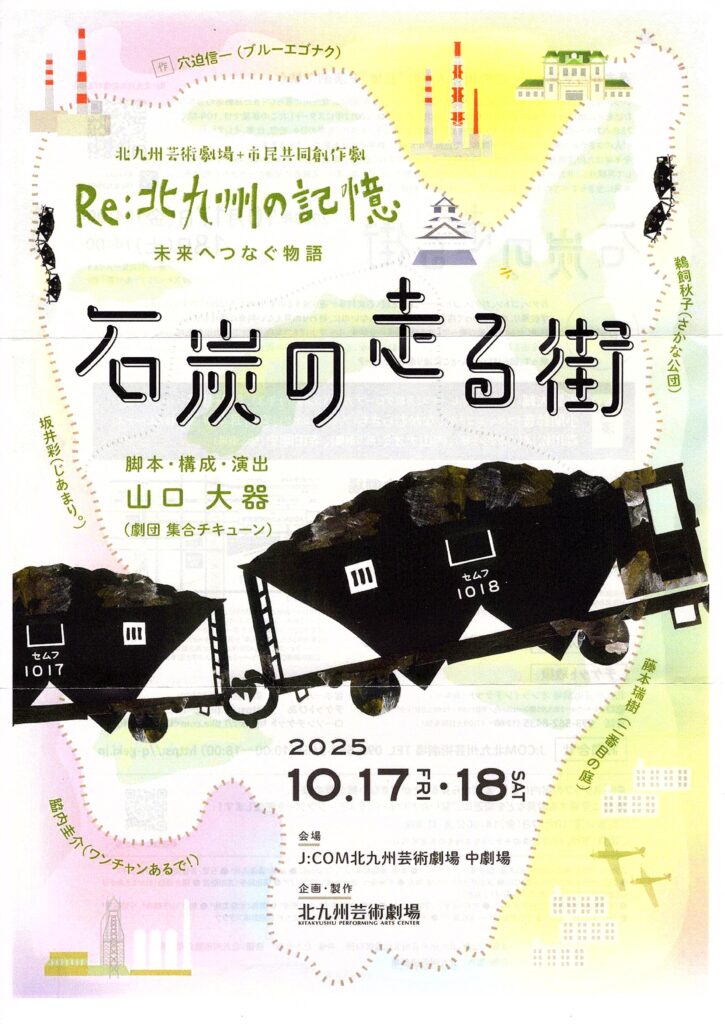

●石炭の走る街 Re:北九州の記憶 未来につなぐ物語

脚本・構成・演出:山口大器(劇団 集合チキューン)

出演:青野大輔(非・売れ線系ビーナス/万能グローブガラパゴスダイナモス)、飯野智子(バカボンド座)、小関鈴音(ブルーエゴナク)、なかむらさち(ブルーエゴナク)、宮村耳々(非・売れ線系ビーナス)、森川松洋(バカボンド座)、内山ナオミ(飛ぶ劇場)、寺田剛史(飛ぶ劇場)

美術:権藤智海(U.G.Channel)

照明:遠藤浩司

音響・音響操作:横田奈王子

衣裳:内田ナオミ(工房MOMO)

演出部:杉山力、堤晴香

照明操作:田中沙和、坂口彩乃

演出助手:瓦田樹雪

稽古補助:おかもとあかり(演劇関係いすと校舎)

舞台監督:村上滋英

宣伝美術:岡崎友則(岡崎デザイン)

アドバイザー:守田慎之介

広報:佐藤亮子、一田真澄

票券:木庭美穂

制作:山下璃奈、可知瑞季

制作助手:白川真海

プロデューサー:吉松寛子

チーフプロデューサー:龍亜希

小倉駅に着くと、『銀河鉄道999』の発車メロディが耳に入る。いつもだったら聞き流していたのに、偶然にもその日、『銀河鉄道999』ってなぜあんなにも心に響くのだろう…と考えた。主人公・徹郎の旅に、通り過ぎた者にしか分からない少年時代のかけがえのなさを感じるからなのか。鉄道が時間や空間を超えるというのがノスタルジーを喚起するからか。劇場に向かう道すがらそんなことを考えていたのは、セレンディピティだったのかもしれない。

『Re:北九州の記憶』は2012年から始まった北九州芸術劇場の出色の企画である。地域で活動する若手劇作家が地域に住む高齢者にインタビューを行って、そのエピソードを基に舞台作品を作ってきた。地域の記憶を大切にして今に繋ぐことと、地域のアーティストを育成することとを兼ねていて、だが出来上がった作品はどれも地域を超えた普遍的な人と街の物語になっていた。私は、10年に亘って作られたほぼすべての作品とその集大成として作られた2023年の『君といつまでも~Re::北九州の記憶~』(内藤裕敬脚本・構成・演出)を見ている。

今回の『石炭の走る街』は、2023年の内藤が作った作品同様、89作品の中から6つの物語を再構成して新たに作った1本である(構成・脚本・演出:山口大器/劇団 集合チキューン)。石炭を運ぶセムスと呼ばれる列車を軸にしてそれぞれの物語を繋ぐという構成になっている。『銀河鉄道999』ではないがセムスが時間と空間とを自在に走り観客を記憶の旅にいざなうだけでなく、セムスそのものが町と時代の象徴であることが、二重に感慨を深くする。過ぎ行く列車、過去、記憶、人々…まずこの仕掛けがすばらしい。

選んだエピソード(小作品)も、「消えゆくもの/消せないもの(残るもの)」という共通するモチーフがあるように思う。踏切で石炭列車(セムフ)が通り過ぎるのを待つ少年少女の話は、セムフはもとより石炭の時代が過去のものでもあることを思い出させる。3人の待ち人の話は後半の防空壕での話と繋がるのだが、待っているのは来るはずもない誰かであり思い出…そこには消しようもない悔恨や悲しみを伴った記憶がある。野球スタンドで応援する女子高生と淡い恋の話も、誰もが一度は通る青春のきらめきを描いたもの。胸をくすぐるような懐かしさを観客誰もが思い出しただろう。小倉の小文字焼きと消防団の話は、小倉がつないできた伝統(残すべきもの)の話と捉えていいだろう。そして子どもたちがのぞき込む舞台の楽屋もまた、「舞台はまぼろし、一瞬の華やかさは夢のごとし」か。そういえば冒頭で黒いマントを被った4人が登場したが、石炭列車を模しただけでなく、人もモノも過ぎ行くものということを端的に表している。

これらを見て、数多の消えていったものの上に今の私たちは在るのだと痛感する。同時に、消えゆくように見えるが実は人や時代の記憶はどこかしこに息づいていて、(気づかないけれど)私たちの生活や人生に静かに影響を与えているのだとも思う。劇中でも、「かつて生きていたモノの化石が石炭なのだ」というセリフがあったが、「かつて生きていたモノや記憶」を礎にして今の私たちが在るのだと、本作は語りかけている。

舞台全体の使い方もいい。階段状に鉄骨を組み(スタンド席のよう)役者は大変だったかもしれないが、高低の空間を使っていたことがより「時空の広がり」を感じさせていた。抽象的な意味だけでなく具体的なシーンでもその高低差は活かされている。階段に座って(客席に向かって)化粧をする様子の楽屋、それを裏(上)から覗く子どもたちのシーン。スタンド席として用いてグラウンドで野球をやる同級生(含む恋人)をながめるシーン。山の上まで小文字焼きの準備をしに行くシーン。段差だけで状況が見えてくる。逆に、座り続けて誰か(何か)を待っている3人は舞台床の位置だったことで、それ以外の空間に、期待や諦めや怖れといった言葉にならない空白を感じさせることに成功していた。

役者陣の使い方も文句なし。それぞれの「うまさが発揮できる」役をあてがっている。内山ナオミ(飛ぶ劇場)の手練れの女優なんかは、もう、他の人にはさせられない…。待ち人来たらずの時の飯野智子(バカボンド座)の様子も印象深い。そして青野大輔(非・売れ線系ビーナス、万能グローブガラパゴスダイナモス)となかむらさち(ブルーエゴナク)がうまく舞台をけん引していた。

地域を大事にする劇場だからこそ、地域に愛される劇場になる。良い一作を見せてもらった。

2025.10.22

カテゴリー:

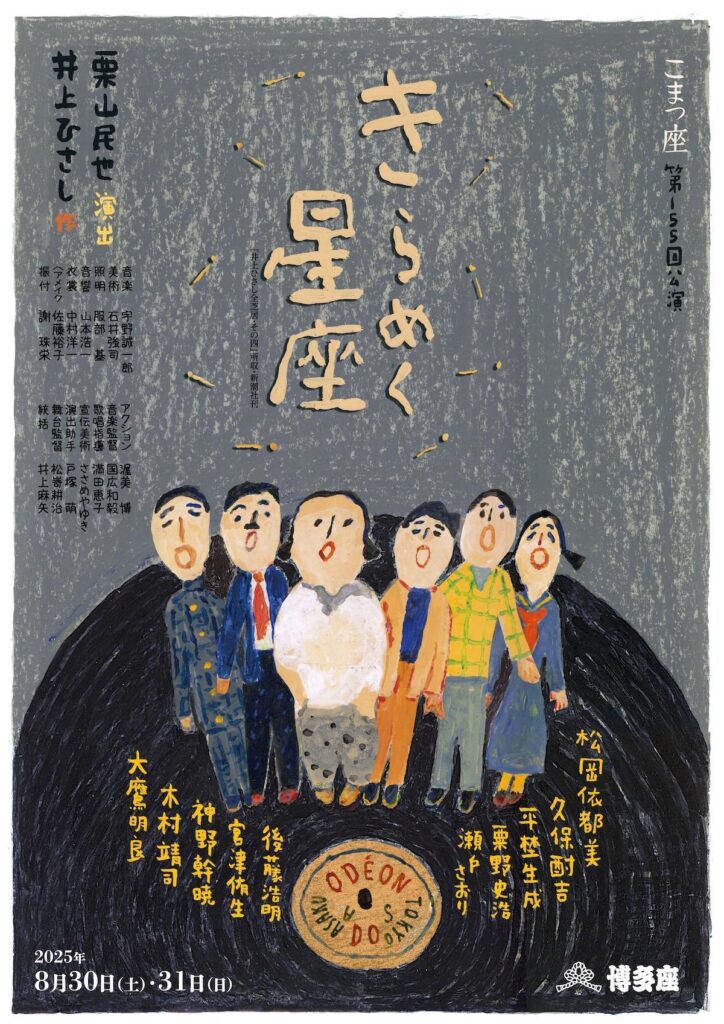

2025年8月30日(土)、31日(日)12:00~ @博多座

●『きらめく星座』こまつ座

作:井上ひさし

演出:栗山民也

出演:久保酎吉、松岡依都美、平埜生成、瀬戸さおり、粟野史浩、大鷹明良、木村靖司、後藤浩明、宮津侑生、神野幹暁

音楽:宇野誠一郎

美術:石井強司

照明:服部基

音響:山本浩一

衣裳:中村洋一

ヘアメイク:佐藤裕子

振付:謝珠栄

アクション:渥美博

音響監督:国広和毅

歌唱指導:満田恵子

宣伝美術:ささめやゆき

演出助手:戸塚萌

舞台監督:松嵜耕治

統括:井上麻矢

宇宙について考える時、翻っていつもわが身の小ささを感じる。わが身だけでなく、この地球上でうごめいているヒトという存在がとても小さく、塵のような存在に思える。宇宙から見れば、私たちヒトが歩んできた道(歴史)はどのように映っているだろう…その戦いに意味があったように見えるだろうか。

井上ひさしの『きらめく星座』は、昭和15年から16年冬までの東京ある一家の物語だ。レコード店「オデオン堂」を営む小笠原家、そこには主人と、かつて歌手だった若い後妻と、先妻の長女、居候の広告文筆家とピアノ弾きが暮らしている。そこに陸軍に入ったはずの長男が脱走したという一報が入る。「非国民の家」と非難されるのを避けるために長女は傷痍軍人と結婚するが、その相手は強固な愛国主義者。さらに長男を追う憲兵が見張りのために小笠原家に間借りをすることになり…時々顔を見せる「非国民の脱走兵」の長男…。世の中は次第に軍事色を強めていく。ジャズが禁止されそのうちに日本の流行歌も軍歌にとってかわられ、オデオン堂も畳むことになる。ついにはそれぞれが異なる道を歩むことを決意する晩で物語は終わる。

「宇宙からの目」を強く意識させる芝居だ。第二次大戦が始まる昭和15年から16年というわずかな間のどこにでもあるような一家を描いているのだが、随所に星空に思いを馳せる言葉がはさみこまれているからだ。最初は唐突にも聞こえる星空への言及(「東京の夜空の真南にペガサスがかかると、時刻はちょうど八時です」だったか)だが、次第に観客も星空を見上げている気になり、最後まで見終わった時には「宇宙からの目」でこの過去の歴史の一幕を見ていたことに気づく。というのも、(大団円に終わったかに見えた直後に)全員が防毒マスクを装着し客席を向いての終幕、そして壁にかかったカレンダーは真珠湾攻撃の前日となっている、つまり「この一家のこの先の運命」を想起させる形で終わるからだ。――舞台上の彼らは知らない、これから起こる悲惨な未来を、私たちは知っている――戦争に突入し、兵にとられ、飢えに苦しみ、家族を失うつらさを味わい、空襲に遭い、異国での過酷な日々と生死をかけて引き揚げる…そういった悲劇的な未来を。ラストシーンで突如として観客は未来を知る「超越した存在」になり、あるいは「宇宙(神)の目」で彼らを観ていることになる。そして未来を知らず懸命に明るく生きる彼らが、哀れで悲しくて、描かれてもいないその先を想像して涙することになる…芝居としてこの仕掛けが見事である。

宇宙からの視点という意味では、木下順二の『子午線の祀り』を思い出す。平家物語をベースに、天の視点から源平の壇ノ浦の闘いを描く芝居だ。(私は野村萬斎演出のものしか見ていないが)木下のそれはどこか飄々としていて、それこそ人間のどんな悲痛な心の叫びであっても葛藤であっても宇宙の理においては「自然の摂理、大勢に影響のない、とるに足らない出来事」だという冷めた視線がある。だからこそまさに「諸行無常」が浮き彫りになるのだが(そしてそれに付随する、人の悲しみや悔しさなども)、私にとっては彼らに感情移入をすることはなく、涙を誘うものではなかった。平家の人々と時間的距離がありすぎるという理由もあるだろうが、他方で本作の場合は、小笠原家の明るさに笑みがこぼれ、流行歌とともに気持ちが載せられ、彼らに親近感を覚えたがゆえに感情移入したということだろう。

もう一つ言っておかねばならないのは、本作においてなくてはならない「流行歌」についてだ。流行歌なんて「高尚な」音楽ではないと、所詮は時代が過ぎたら忘れ去られるものと軽んじる向きもあるだろう。しかし、明日から戦地に赴く若い男性二人が最後の晩にもう一度「市川春代の『青空』を聞かせてください」とレコード屋にやってくるシーンでもわかるように、屈託もなく明るい流行歌だからこそ胸に染みることがあるのだ。時代が反映されているから流行歌に価値があるのではない、時代が求めるから流行歌には価値があるのだ。初めて聞く戦前の流行歌を耳にしながら、彼らはこれらの歌のおかげで胸に希望を灯すことができたのだろうと涙が止まらなくなった。

私たちは太古の昔から、つらい時、悲しい時、窮屈な時、自分を鼓舞する時、折に触れて星空を眺めて生きてきたのだろう。幸せな気持ちで星空を眺める日々だけがくればいいのに…、ガザの人たちはどんな思いで星空を眺めているだろうと(眺めることができているだろうかと)…そんなことを考えた。

追記:実は本作、期せずして二日続けて見た。一日目の観客のマナーが悪く(携帯電話のバイブ音が響く、なぜか入退をくり返す人が数名)、唖然とした。二日目は全く違って、おかげでどっぷりと舞台に浸かることができたのだが…。思わずこのことを書きたくなるぐらいのマナーの悪さだった…。

2025.09.22

カテゴリー:

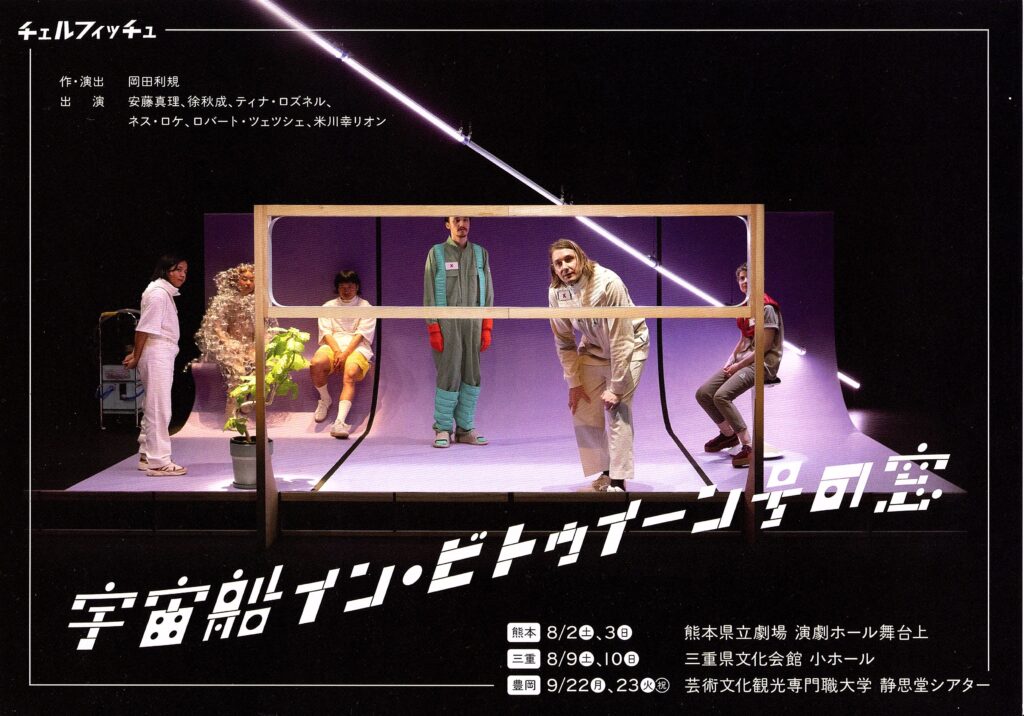

2025年8月3日(日)14:00~ @熊本県立劇場 演劇ホール舞台上

●『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』チェルフィッチュ

作・演出:岡田利規

出演:安藤真理、徐秋成、ティナ・ロズネル、ネス・ロケ、ロバート・ツェツシェ、米川幸リオン

舞台美術:佐々木文美

音響:中原楽(KARABINER inc.)

サウンドデザイナー:佐藤公俊

照明:吉本有理子(MAHIRU)

衣裳:藤谷香子

舞台監督:川上大二郎(スケラボ)

演出助手:山本ジャスティン伊等(Dr.Holiday Laboratory)

熊本公演照明オペレーター:花輪有紀(MAHIRU)

英語翻訳:オカワアヤ

宣伝美術:前澤秀登

プロデューサー:永野恵美(precog)、黄木多美子(precog)

プロジェクトマネージャー:遠藤七海

プロジェクトアシスタント:千田ひなた(precog)

製作:一般社団法人チェルフィッチュ

共同製作:KYOTO EXPERIMENT

企画制作:株式会社precog

主催:公益財団法人熊本県立劇場

後援:熊本日日新聞社

言葉が持つ、うっすらとした暴力性――暴力的な言葉という意味ではない――というものが浮き彫りになる芝居である。岡田利規のこの試みが言語の(ひいては芝居の)可能性を開くことに繋がるものだったのかもしれないが、その手前で私は、我々が言語に縛られる窮屈な存在であること、それだけ言葉が我々を支配する力が大きいことを思い知らされた気がしたのだ。

本作の舞台は宇宙船イン・ビトゥイーン号の中。4人の乗組員が、「わたしたちの言葉の衰退が著しいのでそれをなんとか食い止めたい。あわよくば盛り返したい。そこで地球外知的生命体に私たちのこの言葉を習得させるという壮大な計画」のために宇宙の旅をおこなっているという設定である。

本作の最大の特徴は、ノンネイティブの役者が日本語でセリフを言う芝居だということだ。そしてAIロボットと地球外知的生命体を日本語ネイティブの役者が演じている。「チェルフィッチュ」の岡田利規が4年前から始めた「日本語を母語としない俳優たちと、日本語の芝居を作る」という試みである(2023年に初演)。

言葉に対して意識的にさせる仕掛けがいくつもある。まずはその仕掛けを取り出してみたい。

言うまでもなく大きな仕掛けは、日本語ノンネイティブの話者が日本語で会話をするということだ。そこに、ネイティブの役者がAIロボットと地球外知的生命体として加わっている。明らかな「他者(異物)」が、日本語話者の観客にとって「普通の」言葉を話すわけだ。そこに第三の言語として、コーヒーマシーンの声が入る(入退室の扉にも声があった記憶があるが、私の捏造かも)。この宇宙船でのマジョリティは隊員と呼ばれるノンネイティブで、外見も外国人らしい(注意が必要な一文だがやり過ごしてほしい)。他方でAIロボットはネイティブの日本語を話すが外国人のような見かけ、地球外知的生命体は被り物こそしているけれど見える容姿は金髪のイマドキの若い日本女性だ。そしてコーヒーマシーンの声には実体がない。「言葉(発話)」についてだけでなく、発話者の外見との関係に意味を持たせているのは明らかだ。

ロボットや地球外知的生命体が使う言葉の硬さも興味深い。「とどのつまり/たまさかに/いわく言い難い/筆舌に尽くしがたい…」など口語ではなかなか登場しない(しかしとんでもなく文語体というわけではない)言葉を使うのが、他者の2人なのだ。

隊員同士が話す(宇宙の)音楽とは何かという話題も象徴的だ。あれやこれやと言葉をこねくり回しているなかで、地球外知的生命体のサザレイシに対して音楽を「空気のヴァイブレーションを音なるものへと変換したもの」として説明するに至ると、それが「言葉(発話)」も同じであることを示唆していると気づく。そこに意味を載せる、意味を見出す、意味を伝える…のは音楽も言葉も同じである。

こういったいくつもの仕掛けの中でとりとめもなく言葉について考えていき――私がたどりつくのは、冒頭に書いた「うっすらとした言葉が持つ暴力性」だった。例えばノンネイティブが日本語を話す時に、その拙さがその人自身の価値を損なわせていることはないか。「まだ」うまくしゃべれないと判定を下したり、言葉のせいでうまく伝わらないと切り捨てたり、ということもあるだろう。逆に外国語を話す時に多くの人がうまく伝わっているか怖れ、うまく話せないことに引け目を感じる。たかだか「空気のヴァイブレーションを音なるものへと変換した」に過ぎない言葉が、もちろん意味を伝える重要な役割があるからだが、私たちの中で大きな支配力を持っているのだと思う。(別のレベルの話になるが、「英語」という言語の更なる暴力性についても思う所がある。そしてその英語で本作に字幕が出ていた点について、気にかかっている)

そこで、「うまく」話せない隊員たちと、「うまく」話せるロボットとの序列的な関係が意味を持ってくる。言葉が持つ「支配力」が、少なくともこの場(イン・ビトゥイーン号)に於いては通用していないわけだ。そしてこの構造の逆転の先に、「うまく話す」とはいったい何かという疑問に行きつく。例えば彼らのミッションが遂行されて、どこぞの知的生命体に彼らの言語を習得してもらうことができたとしよう。その時に習得されるべき言語は隊員たちの(日本語ネイティブにはたどたどしく聞こえる)あの話し方であってロボットの流暢なそれではないとされ、そこでの「うまい」は私たち日本語話者にとっては流暢に聞こえない言葉を指すことになるだろう。芝居において彼らの序列は変わらないかもしれないが、少なくとも本作を見ている観客にとっては、序列化された関係を言葉で揺さぶる効果がある。

言葉そのものを暴力のカードとして使うことは歴史的にも繰り返されてきた(支配者が被支配者の言葉を奪い、自分たちの言葉を押し付ける施策)し、この宇宙船イン・ビトゥイーン号の目的は舞台を宇宙に変えただけで植民地時代と同じである。だが本作が中心的に扱うのはもう少しデリケートな、言葉そのものが持つ暴力性…のはずだったが、終盤に、客席と舞台に間に置かれた小さな宇宙船の窓を隊員たちが交互にのぞき込むシーンが出て、私たち観客がのぞき込まれているという気分になった。観客は、客席から窓の外の宇宙に存在することになったのだ。ということは、隊員たちが自分たちの言葉を教え込もうとしている相手は、ひょっとして私たち…? つまりは言葉に振り回される存在だと言われている気がした。

2025.09.01

カテゴリー:

2025年7月6日(日)14:00~ @久留米シティプラザ Cボックス

●『恋はみずいろ』 「老いと演劇」OibokkeShi

作・演出:菅原直樹

出演:中島清廉、竹上康成、植月尚子、金定和沙、吉田省吾、内田一也、粟井美津代、西春華、内田京子、杉本愛、種原大悟、申瑞季、岡田忠雄(特別出演)

舞台監督:中西隆雄、三津田なつみ

作曲・編曲・ピアノ演奏:矢野裕美

舞台美術:森純平

音響・照明:竹内晃(株式会社エスオーエムクリエイション)

音響オペレート:高木由紀(ステージプランニング)

照明オペレート:越尾由美(株式会社ライトビジョン)

サポートスタッフ:栗原立、福島美香、西昌子、芝山祐一郎、武田有史

宣伝美術:hi foo farm

宣伝イラスト:あさののい

制作:武田知也(bench)

広報:陶山里佳、竹下久美子

制作:宮崎麻子、韓ヨルム

「変化」について考える。

私たちは、生まれてからしばらくの間は、変化を「成長」と見なしてもらえる。でもいつの頃からかその変化は「老い」と呼ばれるようになる。そこには価値判断が含まれていて、「できなくなる」「遅くなる」「間違う」「劣化」といった言葉でわかるように、単なる変化ではなく下り坂のみじめな状況への変化とされる。もちろん私自身もその価値観にどっぷり浸かっている。「老いは誰にでもやってくる」という言葉と共にエイジズム(年齢差別)を批判していたけれど、裏を返せばその物言いは老いへの恐れであり、ちゃんと向き合わねばという姿勢の表れであり、つまりはやっぱりその価値観に自分が浸かっているのだと痛感する。

けれど本作を見て、ふと、「そうか、老いも単なる変化なのだ」と思う。

本作『恋はみずいろ』は、特別養護老人ホーム「青空」を舞台にした物語だ。そこの入居者、スタッフ、訪ねてくる人たちが織りなす人間模様を描いている。軸となるのは、母親に捨てられた青年・由一と、そのいなくなった母親・佐代子、由一が訪ねて来た「青空」入居者の祖父・正雄という一つの家族の物語。そこにかつては中学教師だったが大病をして動きも発話もままならない松村先生--終盤で松村先生の初恋の相手がその佐代子だと分かる――や、入居している母に会いに来た美鈴――久しぶりに来たくせに、身内ではない職員の古千谷が母親の通帳と印鑑を持っていると知って激昂する――、この町に居住を考えて訪ねて来た車いすの島沢さん――どうやら親との折り合いが悪いらしい――などが絡む。特に通帳を返せと言う美鈴と「娘さんには通帳を渡さないでくれと言われた」と言う職員古千谷との辛辣なやり取り、それが耳に入った由一が、他人の家族について口出しするなと怒りをあらわにするシーンは、家族の在り方について考えさせる。「母親である前に一人の人間」だの「他人であっても、通帳や印鑑を預けるほどに自分と信頼関係を結んだのだ」と分かったような口をきく古千谷に対して、母親に複雑な思いを抱く由一が耐えられなかったのは当然のこと。きれいごとではすまされない、やっかいな存在である「家族」というものを、観客それぞれが自分事として考えたに違いない。

だから最後のシーンは、ある意味、観客の受け取り方でずいぶんと違うように見えるかもしれない。由一の母の登場を、現実と見るか幻と見るかである。舞台中央にはベッドで寝ている老人・正雄。彼はきついことを言って娘が離れて行ったことを悔いて、「行かないでくれ」「俺の傍にいてくれ」と手を伸ばしうわごとをくり返す。そこに現れる、娘の佐代子。由一の母である。佐代子が父親の手を握り、静かに澄んだ声で「あなたにすべての花と光をあげたい」と歌う。そのあまりにも美しい声と歌詞に私も涙がこぼれたのだが…この佐代子を幻と捉えるのなら、つまりは実際には彼女は現れなかったのだとするのなら――そこから見える「家族観」はずいぶんと異なるものになる。大団円に終われないシリアスな現実もまた、家族なのだという解釈も可能だろう。

その様子を思い返しながら、他方で私は「変わる」ことについて考える。頭ごなしに娘を否定していた父親が「俺の傍から離れないでほしい」という本音を吐けるようになった、その変化を、人は「老いて気が弱くなったから」と言いがちだ。それも間違いでないかもしれないが、人は絶えず変わっていくのに高齢者だけが老いのせいにされてしまう。人が変わるのにはいろんな理由があるのに。そしてどんな年齢だっていつだって、変わっていく(る)のに。松村先生が病気で肢体不自由になってしまったのも変化だし、中学時代の佐代子が松村君(後の松村先生)からの告白で一歩踏み出したのも変化だ。その一方で、人は思うようには変われないという現実もある。母に信用されていないと知った美鈴がショックを受け反省しても、今後思うように変われるかどうかはわからない。家庭を飛び出した佐代子も、望む形での変化を遂げられたわけではないだろう。

私たちは、「変化」に対してあらゆる感情を載せてしまう。変わったことへの後悔、羨望、蔑み、諦め、悲嘆、喜び、誹り、怒り。変わることへの願望、恐れ、疚しさ、恥ずかしさ、羨ましさ。変われなかったことへの悲しさ、受容、安堵、嘲り。それらの感情をとめることはできないが、そして達観できるほど悟りを開けるわけでもないけれど、変わって当然なんだ、変われなくても当然なんだ…と気持ちが軽くなる気がした。

同時に、舞台にいるOiBokkeShiの役者たちを見ていて、そのほとんどがワークショップから参加した演劇素人たちだったと聞いて、「変わる力」を眩しく思う。演劇の力であり、仲間の力であり、ヒトの力なのだろう。OiBokkeShiは、「変化」について肯定も否定も何もない、ただ受け止めるという集団なのかもしれない。物語の内容だけでなく、その存在の清々しさに、改めて涙がこぼれた。

2025.07.24

カテゴリー:

- 2026年1月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年7月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 『証明』Level 19

- 『Re:北九州の記憶~未来へつなぐ物語 石炭の走る街』北九州芸術劇場+市民共同創作劇

- 『きらめく星座』こまつ座

- 『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』チェルフィッチュ

- 『恋はみずいろ』「老いと演劇」OiBokkeShi

- 『受胎の森』ゴブノタマシイ

- 『人形の家をたずねて』加茂慶太郎×cobaco ohori house

- 『轡田市猿田校区年度末区民会議』非売れ線系ビーナス

- 『おかえりなさせませんなさい』コトリ会議

- 『白/道』Project Lotus idea

●月に一度、舞台芸術に関係するアレコレを書いていきまーす●

大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。

2005年~朝日新聞に劇評を執筆

2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆

舞台、映画、読書をこよなく愛しております。

演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。

「劇ナビFUKUOKA」は、株式会社シアターネットプロジェクトが運用管理しています。

株式会社シアターネットプロジェクト

https://theaternet.co.jp

〒810-0021福岡市中央区今泉2-4-58-204