2025年5月18日(日)14:00~ @湾岸劇場博多扇貝

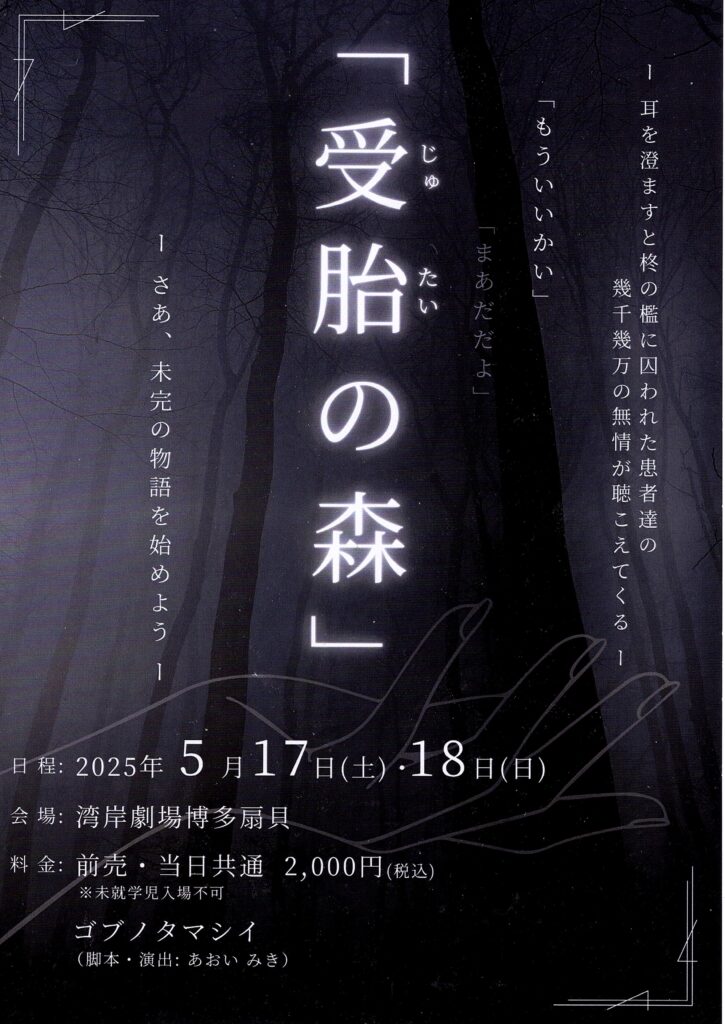

●「受胎の森」ゴブノタマシイ

脚本・演出:あおい みき

出演:松本征也(最新旧型機クロックアップ・サイリックス)、白川宏治、景乙(最新旧型機クロックアップ・サイリックス)、馬場佑介(Yb[イッテルビウム])、坂井籍暁、田村ちほ(Yb[イッテルビウム])、大谷豪

照明:出田浩志(stage lighting 大黒屋)

音響:青井美貴(最新旧型機クロックアップ・サイリックス)

装置:安部将吾(南無サンダー)

チラシ制作:わっきー

声の協力:山田彩加、峰尾かおり

らい病患者の苦しみ、隔離された療養所の孤独と非人道性、らい予防法の問題について、真正面から描いた意欲作である。

福岡において、具体的な差別問題をテーマに芝居を作る人々がいることに(しかも若い役者たちである)驚いた。なぜなら、(雑な表現だが言葉を選ばずに書けば)多くの人に「テーマとして受け入れられやすい」差別問題と、そうでないものとがあると感じているからだ。例えばジェンダーがテーマなら理解も賛同も得やすいだろう。現代ならセクシュアリティについても同様だ。人種問題も数多く舞台で扱われてきた。だが、らい病の社会的問題を若い劇団が芝居にするのは様相が異なる気がする。いろんな理由があるけれど、一つには現在において多くの人が共有する問題とされていないことがあるだろう(もちろん、裁判に決着がついたのは数年前だし、それも実名を伏せての原告だったことからわかるように、いまだに差別や偏見が根強く、この問題が終わっていないことは強調しておく)。病名程度しか知らないという若い人もいるかもしれない。言い換えると社会が封印してきた負の歴史の箱を、若い役者たちが開けたのが本公演ということになる。

内容は、開演前に脚本・演出をしたあおいみきが説明したように北条民雄の『癩院受胎』を基にした創作である。人里離れた療養所内を舞台にしていること、そこに住む舟木家の兄妹、その妹・カヤコが同じ療養所内の久留米と恋仲になり子を孕むこと、兄の舟木は病気で肉体が朽ちていっても美しい精神は育つと主張し、他方で久留米は肉体に固執し病で蝕まれることを肉体の敗北だと言うこと、そして久留米は自殺をすること、それらをつぶさに見ながら自らもらい病患者である成瀬が小説を書き続ける…登場人物も大筋も確かに『癩院受胎』に倣っている。

ただ本作『受胎の森』は、これを「遺された未完の小説」として、数十年後の現在、発見されたという構造を取る。小説の内容を演じる層と、閉鎖される療養所の図書館でそれを発見する現代の層という二つから成っているのだ。過去と現在を結びつけることは、本作においてとても大きな意味を持っている。それは作者の、現在も「まだ終わっていない」問題だという示唆であり、らい病に限らず「自分事の」差別の問題として捉えるべきだという主張だからである。(と私は受け取った)

その一つが、「らい予防法」という言葉を出し明確に悪法として糾弾し、治療薬ができた後もその法律は生き続け40数年後にようやく廃止されたという事実をはっきりと批判するシーンを加えていること――そこにとどまらず「これが君たちの物語の終わりなのか」と問う点である。最後の入居者が亡くなればすべての問題は終わりになり、悲惨で残酷な事実も憎しみも悲しみも忘れ去られ、やがてなかったことにされていく…それが君たちの物語の終わりなのか? 過去を封印する行為は卑怯で愚かである(知らないことも同罪である)という強いメッセージだ。

現代でその未完の小説を発見したケンイチが、らい病患者や著者の成瀬に自分を重ね、苦しくても生き続け(自分の物語を書き続け)ていかねばならないと決意する点も大きなポイントだろう。「忘れないこと」は、過去と今を断絶させないことである。そしてらい病が治る病になった現代だってそれに代わる何かが違う形で差別を生んでいるのかもしれない。繋げろ、自分事として考えろと言っているのだ。この点も評価したい。ただし、物語を引き継ぐというケンイチのバックグラウンドが、「期待されていたのにプレッシャーに負け受験に失敗し、暴力をふるい、社会不適合者として見捨てられてしまう」という設定はあまりにも弱い。病気と国によって理不尽に人生を奪われたらい病患者たちとケンイチの境遇を同列に扱うのは無理がある。この設定には不満が残った。

個人的に興味深いと思ったのは、執筆をつづける成瀬に対して、成瀬の「思想」として阿久津という男を登場させている点だ。それも作家あおいみきがオリジナルだ。私の理解ではこの阿久津という男は実在しないのだが(あるいは『癩院受胎』の作者北条民雄の分身か)、芝居の後半で阿久津を演じる大谷豪が現代において療養所の図書館を管理していた者としてケンイチの前に現れることに胸が詰まる。小説の中で舟木と久留米が「肉体は朽ちかけても精神は育つ」「肉体が滅びることを前に精神の成熟は意味がない」といった心身を二つに分けて議論するのだが、まさに成瀬の肉体がらい病に侵されていく一方で、尊厳・知性・思想は侵されまいとする作家のゆずれない思いが阿久津の存在として現れているとみることができるからだ。そして阿久津のような人が、療養所の「知」としての図書館の管理人として登場する…同じ役者を使うことでうまく表現で来ていてなるほどと思う。

惜しむらくは、多くの役者たちの芝居が大仰だったこと。肩に力が入りすぎているように感じられた。大谷の演技にはそれがなくホッとしたが、ラストで彼の写真を出したことで笑いが起きてしまい(彼のせいではない)、作品の空気が一変して残念だった。

「もーいいかい」「まーだだよ」、劇中で何度も響くかくれんぼのやりとりにも意味を持たせ、ぶれない作品ができあがったと思う。

2025.05.26

カテゴリー:

2025年3月30日(日)13:00~@cobaco ohori house

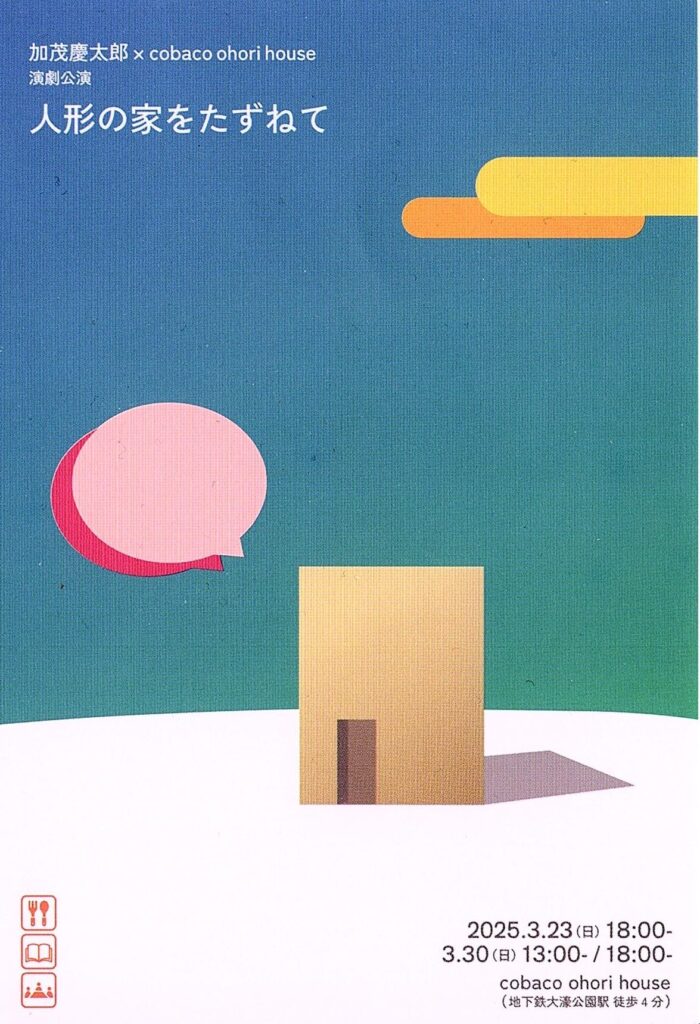

●『人形の家をたずねて』

出演:高橋克昌(演劇創作館 椿楼)、藤嶋美月、加茂慶太郎

原作:イプセン『人形の家』

構成・演出:加茂慶太郎

制作:穴井豊太郎

主催:加茂慶太郎

共催:gallery cobaco

大濠の一角にある小さなゲストハウスcobaco ohori house、小さな間口から靴を脱いで入ると小さくてこぎれいなリビングが待っていた。奥にはオープンキッチンと大きなテーブルがあり、パソコンが一台。画面は「古典戯曲研究会」と出ている。

本作は高橋克昌(演劇創作館 椿楼)と加茂慶太郎が「古典戯曲研究会」を、今回だけ特別にオープンにしながら進めていく…という体の作品だ。「ここは通常はゲストハウスであるけれど、事情によって貸してもらえることになった」という説明の後に、二人の研究会が始まる。取り上げる作品はイプセンの『人形の家』。ところがその最中に、ゲストハウスの泊り客らしい女性が現れて、料理を作って姿を消し、料理ができ上った頃に再び現れて同じテーブルで食べ始め、片付けた後には奥の浴室に行こうとする…。

家を使って、家を出ていく女性についての戯曲を考える、という設定は良いと思う。イプセンがまさに描いているように、家は様々なものの象徴であるから。そして同時にここが「本当の家ではない(ゲストハウス)」ことも意味を持たせることは可能。フムフム…と思って見ていたのだが…。

せっかくノラの話、女性の話、家の話(の戯曲)を扱っているのだから、もう少し現実の女性(藤嶋美月)の存在を活かせなかったのかというのが何よりも感想である。例えば、「偉そうに」男二人がノラ(に代表される当時の女性たちが置かれていた状況)について論じているにもかかわらず、何も分かっていないのだということを突き付ける皮肉な存在にする、とか。つまりイプセンの時代の話かと思えば現代の話になっていたという描き方にするわけだ。また例えば、時間軸をパラレルにしてこの女性だけノラの時代を生きる者として、ノラとしての言葉(家を出ていく前のノラにしてもいいし家を出て一人なったノラにしてもいい)をつぶやかせるのも面白い気がする。「家」や「一人の女性」などキーになる要素を並べたのに、それだけで終わっているという印象なのがとても残念である。

要因の一つは研究会として男二人が話す内容にもある。二人の会話はおおよその流れだけ決めて後はアドリブだったのではないかと思うが(わからない)、あらすじの説明に時間がかかったせいか、二人の『人形の家』の解釈が深くなかったのだ。この話は何を言いたいのか、ノラの存在とは何なのか、夫は何を考えているのか、この時代について、現代から見て違和感があるのはどの点か、現代との共通点はどこか、現代でも上演され続ける理由は何か…。本当の研究会よろしくそれらを深く議論していれば、様々な解釈を披露していれば、観客は解釈と女性を結び付けて勝手に「読み込んで」くれることも可能だった(ちなみに、解釈は二人のオリジナルである必要はない)。研究会の内容こそを演劇的に固めておくべきだったと思う。

ちょっとワクワクして始まっただけに…観客に「考えさせる何か」を与えなかったのがとても残念である。

2025.05.05

カテゴリー:

2025年3月20日(木・祝)15:00~ @松楠居

●『轡田市猿田高校年度末区民会議』

非売れ線系ビーナス

作・演出:田坂哲郎

演出助手:内田龍太郎

出演:风月、ぽち、田坂哲郎

制作:木村佳南子、ミナミエリ

Photo:あだな

チラシデザイン:ミナミエリ

観客参加型の芝居のことを「イマーシブシアター」という。直訳すれば「没入型演劇」。観客も巻き込まれる形で作品の一部となるタイプの芝居である。2023年に北九州芸術劇場で佐藤隆太の一人芝居『エブリ・ブリリアント・シング』を見たのが、初めてのイマーシブシアターだった。主導権は役者にあるとはいえ、観客に自由に発言を促すとどこにたどりつくか分からない。従って予想よりもかなり自由度は低く、観客はあてがわれたセリフを順番が来たら話す、というものがメインだった(それだけではないのだが)。その意味では、手塚夏子の実験的なダンス(という表現でいいのかもはやわからないような)の方が、イマーシブシアター的と言えるかもしれない。

さて非・売れ線形ビーナスの最新作は松楠居という古い木造家屋の二階を借りて、轡田市猿田地区の自治会の話し合いをするという体の作品であった。観客…いや、参加者は役者と共に車座になって座り、猿田校区の問題点や祭りの話し合いに「参加」するというわけだ。田坂哲郎扮する「猿田まつり実行委員長の鯖芸」氏は「どーもどーも」と腰低くあいさつしながら名刺を配り、世間話をし…出席者たちは出されたお菓子とお茶をいただきながら、区民会議に参加する。本当の区民会議よろしく会議に必要な資料のコピーや、新しくなったという猿田神社のリーフレットまで用意されていて、「らしさ」満点である。

参加者がどのくらい話し合いに加わるべきなのかと探り合いながら、口を開くのが面白い。こういった自治会会議の場では、互いに見知らぬ者も多いことから周りの様子を伺いつつ恐る恐る発言し始める。その状況と今回のイマーシブシアターならではの探り合いが重なっていて、うまくしたもんだと思う。議題3つの内の2つは、怪しげな作品の世界観(後述する)から作られている「地区の重要な問題点」であるためほぼ発言できない。その分、議題が祭りに移ると(現実世界でもよくあることなので)「あれに参加できます」「こういう協力もできます」と参加者たちが発言しやすくなる。少なくとも私が参加した回はみな積極的に協力を申し出ていた。面白いのが、参加者たちのそこでの提案が「フィクション」ではなく現実にあるお店やグループの紹介だった点だ。フィクションであるはずの会議が参加者によって虚実ないまぜになっていく。その後の練り歩きの「長(先頭で鳴りものを叩く役)」も、参加者から選出され参加者が投票、そのため選ばれなかった人は(初対面なのだから選出に根拠なんて無いのだが)少々気落ちするはめになる。無駄に気落ちさせるのが良いかどうかは別として、巻きこみ型の「虚実混在」がうまく機能している。

ただし、「虚」の部分の中途半端さが気になった。

最初に受け取る資料の中には、新しくなったという「猿田神社のリーフレット」も入っており、それがなかなかの本物っぽい。お菓子を提供される時も、後に猿田神社神主代理とわかる女性(ぽち)が意味ありげに手かざしを行う。議題も、なんだかよくわからない「うねり」というものが発生しているということ(被害状況の変化を比較できる地図資料も配布されている)、補償額についてなどの報告もされる。その後に、練り歩きの踊り(?)を参加者全員がさせられる。こういった仕掛けは十分だったのだが…。

まず、練り歩きの踊りらしきものを参加者が練習する件。それまでの「うねり」だのわけが分からない用語も相まって、この新興宗教染みた動きをさせられるのは面白いとは思う。しかし、階段下まで行列で練り踊りをしたあと、そのままで作品自体がジ・エンド。途中でポンと投げ出された気分だ。参加者の多くが「これで終わり?」と首を傾げながら2階に戻るはめになる。

次に、ジャージ姿(記憶は定かではないが)で部屋の端を動く女性(风月)の動きが猿のようで、猿田神社の名前と関連があるのかと気になったのだが、参加者が彼女のその動きに注目していたかと言うとあやしい。参加者はそれぞれ目の前の話し合いや、自らがどうふるまえばいいのかなどに集中していたからだ。そうして練り歩きの練習を終えて2階に戻ってきた時に、彼女が着ていたはずの服が散乱しているのを目にする…のだが、参加者たちは三三五五に話したり帰り支度をしたりしていて、なんとなく「ただ散らかっているだけ」にしか見えない。意味があるのかないのか…は参加者が考えるにしても、あまりにも目立たない。

宗教儀式のような芝居を観客が列席する形で見るという芝居はあった気がするが、そこまで直接的にする必要はないにせよ、「思わせぶり」な要素を入れているのならあと一押しがほしい。中途半端な印象だけを持ち帰ることになってしまった。残念である。

もう一つ付け加えると、本作に5000円のチケット代は高すぎる。

2025.04.20

カテゴリー:

2025年3月15日(土)17:00 @なみきスクエア大練習室

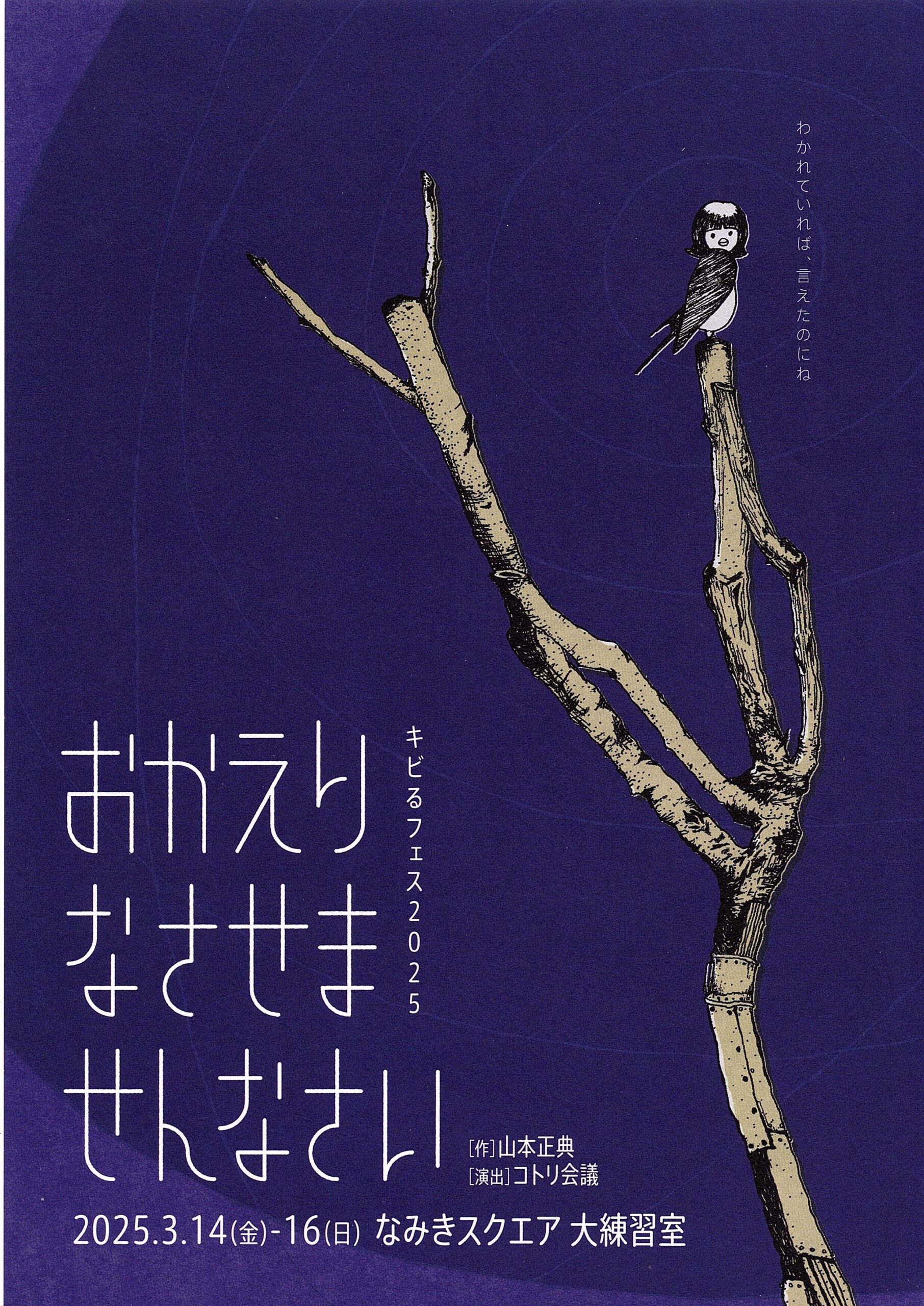

●『おかえりなさせませんなさい』

コトリ会議

作:山本正典

演出:コトリ会議

出演:大石丈太郎、川端真奈、三ケ日晩、花屋敷鴨、原竹志、山本正典、吉田凪詐

舞台監督:三津田なつみ

音響:佐藤武紀

照明:石田光羽

舞台美術:竹腰かなこ

制作:小沢佑太(CLOUD9)、菅本千尋(演劇集団ロッカクナット)、若旦那家康(コトリ会議)

小道具:伊達江李華(小骨座)

衣裳:村上萌

宣伝美術:小泉俊(KODEMA小泉デザイン製作所)

イラスト:花屋敷鴨

特設サイト:三村るな

舞台写真:河西沙織(劇団壱劇屋)

舞台映像:坊内文彦(TRANSIT FIELD)

これは「家族」についての物語でもあり、「人間」とは何かも問われ、「種」について考えさせる作品である。観る人によって「何が描かれているのか」の印象が異なる作品かもしれない。そして誰かと話したくなる芝居である。

今から100年後、第8次世界大戦が尾を引いた「第8次半世界大戦」が地球の各地で勃発している。そんな中の喫茶店トノモトに集う、ある一家の話である。実は長女の夫ヒトトワに国防軍から召集令状が届いたのだ。戦争に行かずにすむ唯一の方法は、ヒューマンつばめになること。ヒューマンつばめとは人間とつばめの合体生物であり、「空を飛べる/永遠に生きる」代わりに「人間の思い出は3割程度しか残らない/子を成せない」。長女ヒヨは、夫と共にヒューマンつばめになる道を選ぶと言う。あるいは、家族間のみ徴兵の委任が可能(ヒューマンつばめ化の自由はある)。父は長女を助けるために、娘婿のヒトトワの徴兵替わりを引き受けヒューマンつばめになる道を選ぶ。そこに末っ子のツグミがヒューマンつばめになって現れる…。

まずは内容の(投げかけるテーマの)深さに反して、視覚に入るものが軽やかであることに言及しておきたい。挿入されるつばめの人形劇や、客席後方から一本のリボンを伝って舞台の「木の上の巣」に到着するつばめ(人形)などは、とても可愛い。またヒューマンつばめの衣装は着ぐるみに近く、一昔前のお笑いのようないでたちである。ヒューマンつばめの耳は着脱可能(しかも紐で繋がっていて、紐はくるくると収納可能、耳は壁にくっつけることもできる)とか、口ばしのせいでコーヒーが飲めない話とか、ちょっとした笑いは芝居全体を軽くすることに一役買っている。ビジュアルのみならず、「空襲警報がさだまさしの『神田川』」「プレステ12」といったクスリと笑えて緊張させない工夫が随所にある。これらのおかげでテーマのシリアスさを観客本人が加減することができる(「受け止め方の程度は観客次第」とでも言おうか)。本作の上手な点である。

さて内容に戻ると、先に書いたように「家族」「人間」「種」が大きくテーマとして考えられそうだ。私が個人的に興味深く感じたのは後者の二つである。それにはヒューマンつばめという存在が大きい。人間と異種(つばめ)の合体というSFあるある設定だが、2つの大きな仕掛けがあるのだ。1つ目は人間だった時の記憶が3割程度しか残らないこと、2つ目は永遠に生きるが、繁殖できないことである。この仕掛けが小憎らしいほど効いている。

徴兵を拒むということは、やがて死ぬその時までは人間らしく生きていきたいということだ。そこでの「生きる」とは、家族と何気ない日常を送ったり、友人を楽しい時を過ごしたり、大切な人を愛しんだり、負の感情も含みつつ、それらを積み重ねていくことである。戦争によって人間らしさを剥奪されるのを拒むのに、ヒューマンつばめには人間らしさが3割しか残らない…。逆に3割残る人間時の記憶とは何なのか。何が残れば、ヒューマンつばめにも人間らしさがあると、かつてはやっぱり人間だったねと、そう言ってもらえるのだろうか。そんな切ないことを考えてしまう。

いや、周りが人間とみなしてくれるかという問題ではない。老化・病気・事故で記憶を失った人と違ってヒューマンつばめになるというのは自らの選択であり、もっと言えば望まないのに迫られた究極の選択である。つまり、「自分が」人である条件に何を求めるか、どこまでなら変化を許せるのか、「自分」を失うことに耐えられるのかが問われる。

実は本作ではヒューマンつばめの自己言及(その悩み)は一切描かれておらず、それは観客が勝手に考えるべき範疇にある。そしてトリッキーなことに舞台上のヒューマンつばめたちが「コスプレした人間」なので「人間の延長線上」に見える。さらに「ヒューマンつばめの出来損ない」の白石があまりに人間的で、「落ちこぼれでも人間らしくいられる可能性もあるのだ」という印象を与える(白石を演じる原竹志がその印象に拍車をかけている)。つまりヒューマンつばめ化はこわくないものという軽い描き方をしていて、これまた人間とは何なのかを考えるかどうかは観客次第というわけだ。

「種」の問題に至ってはおそらく気にせずに見る観客も多いだろう。だがヒューマンつばめは「永遠に生きるが子を成せない」という設定にした事も、最後にヒューマンつばめ化したヒトトワたちが南極に行くという選択を示唆したのも(ビル・ゲイツが南極にありとあらゆる「種」を冷凍保存しているという噂がある)、ヒューマンつばめがサバと合体しカマキリと合体しインフルエンザウィルスと合体し…最後に石になるというエピソードも、すべては作家の山本正典が「種」について考えているからではないか。人間とは何かという問いとも絡むが、生物の本能で「残す=次に繋ぐ」ものは一体何なのか。「種」という観点から考えたら、地球上で争っている者たちが実は一つの「種」であるというのは呆れた矛盾である。そのアンチテーゼとしての、合体生物。この発想に、静かにブスリと突き刺された。

「私」が分からなくなる世界、「種」が混然一体となる世界、そのなかで「おかえりなさい」と迎えてくれる者はいるんだろうか。タイトルの意味を、考える。

2025.04.13

カテゴリー:

2024年11月24日(日)14:00~ @other

●『白/道』

Project Lotus idea

構成・作曲・演奏:ムー・テンジン

振付・構成・出演:石井則仁(舞踏石井組/山海塾)

投射:サ々キDUB平

衣裳:早崎雅巳

舞台監督:魚尾雄一

宣伝美術:合同会社kitaya505

プロデューサー:北村功治(合同会社kitaya505)

協力:other、舞踏石井組

企画・制作:合同会社kitaya505

主催:合同会社kitaya505、Lotus idea

白い光の道が、舞台手前から少しずつ伸びていく。暗闇の中、ゆっくりと、静かに。やがてそれは、中央でしゃがむ男の背もゆっくりと這うように伸び、男を越えて進んでいく。シタールの音が響く中、その白さが神々しい。この道は我々を至高の地へと誘っているのか、あるいは大局から見ればヒトの歩みはこういう――美しいが細くて頼りなく、だがしたたかに伸びていく――ものだと言っているのか。「道」を目で追いながらそんなことを考えた(『白/道』2024年11月24日、Project Lotus idea、other・福岡市)。

空間と時間を超越した舞踏作品である。白くて狭いギャラリーの奥には頭まで装束を被った男が座ってシタールを演奏している。バックの白い壁に映し出されているのは、色と形が変わり続ける水模様。そしてその前で一人の男が踊る。強い個性を放つその3つが1つの宇宙を成し、観客は漂いながらそれをながめている…大げさではなくそんな気にさせられる作品だ。

まず、ムー・テンジン(Lotus idea)のシタール演奏が感覚を麻痺させる。「エキゾチックな雰囲気の演出」といった生易しいものではなく、この楽器の(弦の)共鳴が、観客を浮遊したような不思議な感覚にさせていくのだ。多くのシーンで不安を煽られ、落ちつかなくさせられるのだが、ふとした時に「生きる苦難を俯瞰的に眺めている=宇宙の理を見ている」気にさせられる。音色の多重性が聴く者の感覚を多重にさせるのが興味深い。

サ々キDUB平(CHIZURUYA)の投射の面白さにも目を見張った。昔懐かしの(!)オーバーヘッドプロジェクター(OHP)で粘度のある液体の変化を映し続ける。サ々キがOHPのガラス面上に、液体を垂らしたり広げたりつぶしたり、霧吹きをかけたり色を変えたり足したりと操っていく。それが壁いっぱいに映されるのだが、まるで命があるかのように表情豊かだ。時に乱暴に場を業火の赤に染め上げ、時に羽をふわりと落とすこともあり、その度に場の空気が一変する。私はサ々キの操作が目に入る位置にいて、彼の「手元が空間全体を変えていく」というシステムが何かしらの暗喩に思えて仕方がなかった。

そして石井則仁(山海塾・舞踏石井組)の踊り。音楽や投射美術のどちらよりも表象が具体的であるにもかかわらず、時間をこえていると感じたのが彼の踊りである。というのも堂々と(変な言い方だが)彼が不在の時間、つまり何もないように見える時間が続き観客としてただ「待って」いたのだが、次第に茫漠とした空間に自分が漂っている感覚になり…これは「何もない」のではなく「無がある」ということだと思えて来たのだ。するとその後に続く彼の舞踏が、個人ではなく種としてのヒトの生に見える。見えているのは、石井則仁の身体ではない。

ほとんどが辛苦に満ちていた。怒りやら妬みやらそれらが形になりヒトを苦しめているように見えた。ただ、赤ん坊を抱えあやす仕草が出て来た時に、太古の昔から私たちの生が受け継がれてきたこと、そして赤ん坊の前ではどんな者も無垢な気持ちになることを思い出す。この穏やかな一瞬が胸に残るか、激しい苦しみの動きが印象に残るか、どちらなのかは観る人の世界観によって変わるのかもしれない。

天地万物はすべて無限の宇宙の中でくり返しくり返し生き続ける、「性懲りもなく」同じように、そしてそれは「尊い」奇跡でもある。私は本作からそのような意思を受け取った。

一つの宗教観に留まらない、唯一無二の作品である。

2025.03.14

カテゴリー:

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 『受胎の森』ゴブノタマシイ

- 『人形の家をたずねて』加茂慶太郎×cobaco ohori house

- 『轡田市猿田校区年度末区民会議』非売れ線系ビーナス

- 『おかえりなさせませんなさい』コトリ会議

- 『白/道』Project Lotus idea

- 『かぐや姫の逆襲』マジカル超DXランド

- 『天保十二年のシェイクスピア』

- 『おんたろうズ~老々行進曲~』PUYEY

- 『モルヒネ』 morphine Plan #01 第10回九州戯曲賞大賞作品

- 『新生物』飛ぶ劇場

●月に一度、舞台芸術に関係するアレコレを書いていきまーす●

大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。

2005年~朝日新聞に劇評を執筆

2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆

舞台、映画、読書をこよなく愛しております。

演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。

「劇ナビFUKUOKA」は、株式会社シアターネットプロジェクトが運用管理しています。

株式会社シアターネットプロジェクト

https://theaternet.co.jp

〒810-0021福岡市中央区今泉2-4-58-204