2024年1月20日(土)14:00~ @ぽんプラザホール

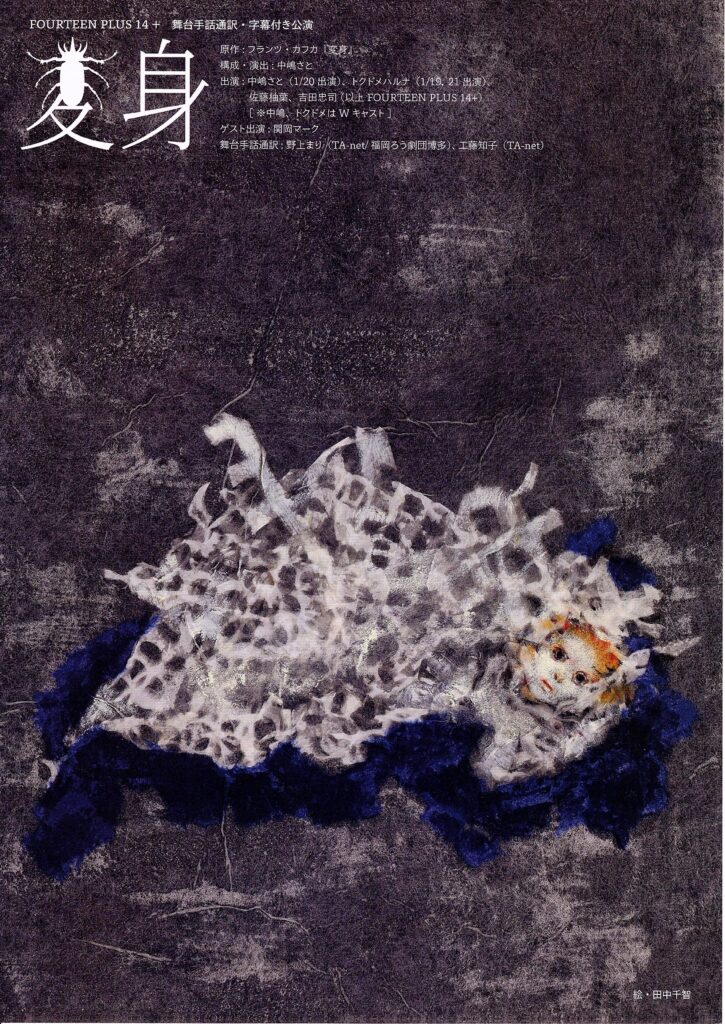

●『変身』FOURTEEN PLUS 14+

原作:フランツ・カフカ

構成・演出:中嶋さと

出演:中嶋さと(20日)、トクドメハルナ(19・21日)、佐藤柚葉、吉田忠司

舞台手話通訳:野上まり、工藤知子

手話監修:八百谷梨江(TA-net)、鈴木玲雄(福岡ろう劇団博多)

字幕:宮本聡(九州大学人間環境学研究院)

アンダースタディ:村上差斗志

照明・舞台監督:岡田一志(good Light)

音響:諌山和重(ride on CLAPS)

振付:百田彩乃(だーのだんす)

衣裳:フルタニチエコ、古谷奏太

大道具;中島信和(兄弟船)

ティザー動画:岩切慎太朗

宣伝美術(絵画):田中千智

宣伝デザイン・写真:46 ファクトリー

制作:泰川美喜、村上差斗志、みっち

協力:特定非営利活動法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク(TA-net)、福岡ろう劇団博多

「手話を芝居に取り入れる」という発想。

通常の芝居に手話通訳を入れるということでもなく、手話を使って芝居をするということでもない。手話そのものが芝居の一部であり、耳が不自由な人も十分に意味が理解できて楽しめる作品を作るということ。中嶋さとは前作『注文の多い料理店』(2023)以降、「手話を芝居に取り入れる」という新しい境地に足を踏み入れた。そして作品そのものも表現が広がり豊かになっている。健聴者だけでなくより多くの人が楽しめる作品を目指すことが、結果的に表現の幅を広げたことに、私は静かな興奮を覚えている。

本作について語る前に、少し遠回りをする。

2018年に中嶋さとの別ユニットNakashima group#1『変身』(@紺屋ギャラリー)を見た時に、中嶋がそれまでとは違う新しい演出方法に挑戦したのだと思った。セリフを分解し、3人の役者がそれらを口にする――つまり1人1役ではなく、断片化されたセリフは3人の役者によって繰り返され強調されていた――、動きもまた同様に3人が合体して1役を「分担」し「共有」していた。演出の手法としては特に目新しいわけではないが、3人による主人公グレゴール(ある朝とつぜん虫になってしまった男)の動きはダンスにも見え、その身体が面白かった。また記憶を掘り起こすと、セリフを解体したことで「言葉」ではなくなり「音」になり、その「音」を身体とともに表現していた…のかもしれない。現在の表現の萌芽がここにあったのではないかという気がしている。

昨年(2023年)の『注文の多い料理店』では、福岡ろう劇団博多と手を組み、初めて手話を取り入れる芝居に着手した(手話監修:NPO法人TA-net)。この時、興味深かったのは2点。1つはオノマトペの漫画的な処理の仕方だ。スクリーンに映したオノマトペの文字を、音の大きさに合わせて文字の大小を変えたり、印象に合わせてフォントを変えたり、言ってみれば漫画の「常識」を取り入れたことで、音の表現が視覚的にわかりやすく伝わった。漫画は日本の誇るべき文化だが、「オノマトペの視覚的な表現の豊かさ」をこういう形で利用できるのかと目からうろこが落ちた気分だった。2点目は、手話を役者の演技の一部にした点だ。手話通訳をしていた野上まりは同時に演者として舞台に立っており、手話を身体表現の一つとして他の動きに溶け込ませたのだ。舞台表現としてこの2点の新しさに感心した。

それらを経ての本作は、一言でいうと「進化していた」。もちろん通訳としての手話もあるのだが、それを含めて身体表現がダンスに近く、「発話に依らない伝え方」が豊かになっていると感じたのだ。そういえばドイツの舞踊家・振付家であるピナ・バウシュも手話をしながら踊ったが、本作はどちらかと言えば「発話に依らない伝え方を突き詰めていくと結果的にダンスになっていた」ように感じる。そしてそれが見ていてとても面白かったのだ。

たとえば最初はグレゴールに、4人の役者が手や身体でまとわりついている。彼らはワヤワヤワヤと言いながら、グレゴールを横から後ろからぐねぐねと手と身体で囲みまとわりつき、グレゴールは飲み込まれるように彼らとともに形を変え、やがて連なって虫の形になる。グレゴールの戸惑いが伝わるだけでなく、虫であることに徐々に気が付いていく様子が手に取るようにわかる動きで、それら一連がまさにダンスそのものだった。また妹が食事を差し入れグレゴールがそれを食べる日々をくり返すシーンでは、反復の一方で虫化が進んでいく変化の様子も身体的に表現されていて、反復と変容の様もダンスだと思った。

さらにNakashima groupにおいて中嶋が挑戦していた、「登場人物の解体」演出が加わる。例えばグレゴールの「人間である心」と「虫である身体」を分けるかのように2人の役者が演じる。2人は絡み合いながら支え合って倒れて這いずって…。ここでは「虫である身体」を「人間としての自分」が冷静に観察している風の動きが面白くもあった。また、人間3人が虫(=グレゴール)を踏みつけるシーンでも、やがて4人は混然一体となり人になり虫になっていく。こういった役と役者を固定させない手法もダンスの動きに近く、同時に混乱した複雑な感情を描くのに奏功していた。カフカの『変身』がダンスに合う素材だということもあるかもしれない(森山未來の『変身』を思い出した)。

また、これまでと大きく違っていたのは照明である。四角のテーブルだけという簡素なセットに対して、代わりに照明が饒舌。スポットライトが床に映し出した大きな白い四角は、グレゴールの部屋、後には虫の生息する場所になる。ライトによってグレゴールとそれ以外の人間との間に見えない壁を作って見せ、また彼自身の不自由さ、閉塞感、抜けだせない世界などを見せることに成功している。グレゴールが父親に見放され追い出された後にライトの形が斜めにゆがむ(客席から見てひし形になる)のも、グレゴールの世界が一つ崩れたことを示唆している。ライトの色使いも一つの「言葉」であるかのように雄弁で、父親がグレゴールにリンゴを投げつけたシーンでは横から黄色のフットライトが、そして上から赤の光が落ちてきて、その心理的な衝撃が伝わる。照明(兼、舞台監督)の岡田一志のなせる業だろう。照明も立派な「言葉」なのだ。

今回は字幕の活躍が今一つという印象だったが、それは欲張りな話かもしれない。本作にとっては他にツールが十分にあったということなのだろうから、最適な表現方法を作品に合わせて選んでいけばいいというだけの話だ。そしてそれは言葉や音に頼りすぎていた従来の芝居に新しい可能性を与えてくれている。

より多くの人が楽しめるように模索することが、より魅力的な作品への回路を開く。文化とはそうあるべきだと思う。

2024.01.24

カテゴリー:

2024年1月14日(日)14:00~ @ J:COM北九州芸術劇場(小劇場)

『ロマンス』

作・演出:永山智行

出演:かみもと千春、濱沙杲宏、有村香澄、池田孝彰、大西玲子(青☆組)

音楽:かみもと千春

照明:工藤真一(ユニークブレーン)

音響:出井稔師(音師)

美術:満木夢奈

衣裳:伊藤海(劇団FLAG)

宣伝美術:多田香織(ひなた旅行舎)

制作:有村香澄、高橋知美(キューズリンク)、舞台芸術制作室 無色透明(広島)

生きている限り、「別れ」がつきまとう。人生の節目で別れ、関係が壊れて別れ、死によって別れる。そしてふだんは忘れているけれど、過去と別れ、若さと別れ、私たちは毎日を過ごしている。本作を見ながら、生きれば生きるほど無数の別れを積み重ねるということ――つまり生きるほどに喪失は増えていくのだと、ぼんやりと考えた。そして、それでも私たちは前を向く。『ロマンス』というこの「喪失と再生」の物語は、私たちの痛みと強さを描いている。

喪失を抱えた4人の物語である。高校生の一人娘を亡くし妻と離婚した雄造。かつての恋人が津波で亡くなったことを知った薫子。自分から気持ちが離れていった遠距離の恋人を持つさと美。母の死を認めることができず自分の世界から抜け出せずにいる無職の久。いや、こんな風に簡潔に紹介することは彼らの繊細な思いを「ありふれた喪失」にしてしまい、彼らの複雑な物語を「つまらないのっぺりとした物語」にしてしまう。作家の永山智行はむしろ逆に、些細な出来事や言葉をていねいに拾うことによって、「その人のだけの喪失」を描いている。

物語のうまさについては今さら言及する必要はないだろう。代わりに本作における「ラジオ」の存在についてふれたい。本作の始まりはラジオの声。そして作中では、ラジオ体操のうたに始まり多くの曲がラジオから流れる。ラジオパーソナリティがリスナーの悩みにこたえる声のシーンも登場する。また雄造が元妻から再婚報告を受けるシーンでは、まずその声が聞こえてくるのはラジオだ(そして電話のように会話する)。そして舞台上の4台の縁側にもそれぞれ小型ラジオが柱にかけられている。――なぜラジオなのか。

ラジオは、語りだ。聞いている人々に、語りかけ、言葉を届ける。ラジオから流れる音楽も、語りだ。この音を届けたい、そんな思いが込められていて、聴き手もその思いとともに音楽を受け取る。私は想像する。大きな喪失を抱えた人こそ、目の前にいる知り合いからの慰めや励ましではなく、見ず知らずの誰かの静かな語りが染みるのではないか。遠い向こう、話し手だけでなく、今ラジオを聞いている知らない誰かとつながっていると感じることが、唯一の支えになることもあるのかもしれないと。

そしてラジオは、声だ。私は、大切な故人、妹と父を思い出す時に、彼らの声が聞こえてくる。私を呼ぶ彼らの声は何年経ってもあせない。ふとラジオだったら、もういないあの人の声が聞こえてくるかもしれないなんて妄想もする。そんなことはなくても…ラジオの声は寄り添ってくれている気がして、だから永山は喪失感でたたずむ彼らの周囲にラジオを置いたのだろう。

永山の戯曲は優しい。多くの「刻んでおきたい言葉」が出てくる。それは通常の戯曲よりも多すぎて却ってそれぞれの印象がかき消されてしまうのだが、それでもほわっとした温かい気持ちだけは残る。それでいいのかもしれない。ラジオから流れる声も、一刻だれかの心を撫でた後に静かに消えていくのだから。

2024.01.19

カテゴリー:

- 2026年1月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年7月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 『証明』Level 19

- 『Re:北九州の記憶~未来へつなぐ物語 石炭の走る街』北九州芸術劇場+市民共同創作劇

- 『きらめく星座』こまつ座

- 『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』チェルフィッチュ

- 『恋はみずいろ』「老いと演劇」OiBokkeShi

- 『受胎の森』ゴブノタマシイ

- 『人形の家をたずねて』加茂慶太郎×cobaco ohori house

- 『轡田市猿田校区年度末区民会議』非売れ線系ビーナス

- 『おかえりなさせませんなさい』コトリ会議

- 『白/道』Project Lotus idea

●月に一度、舞台芸術に関係するアレコレを書いていきまーす●

大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。

2005年~朝日新聞に劇評を執筆

2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆

舞台、映画、読書をこよなく愛しております。

演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。

「劇ナビFUKUOKA」は、株式会社シアターネットプロジェクトが運用管理しています。

株式会社シアターネットプロジェクト

https://theaternet.co.jp

〒810-0021福岡市中央区今泉2-4-58-204