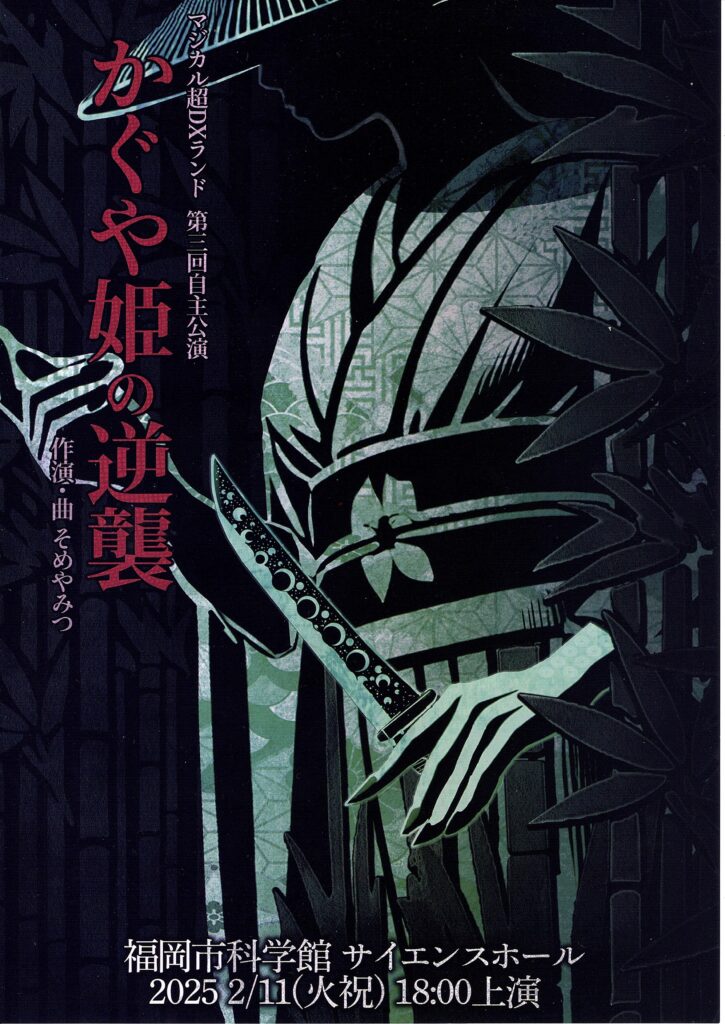

2025年2月11日(火・祝)18:00~ @福岡市科学館サイエンスホール

●『かぐや姫の逆襲』マジカル超DXランド

作・演出・曲:そめやみつ

出演:古賀俊作(万能グローブガラパゴスダイナモス)、片山乃彩、みずほ、峰尾かおり

合唱出演者:池尻きしき、御冷、キラッピ、藤井啓子、まいまい、ミズキ、みっち(FOURTEEN PLUS+)、呉若塵(Chor doma)、中村賀亮(Chor doma)、そめやみつ

照明:桑野友里

音響設計:地福聖二、前田紗佳

音響オペ:加藤槙之助(よんもじオノマトペ)

小道具・美術:池浦和彦

メイク:つぶら

振付:小松駿斗

制作協力:平埜香里(いのちの洗濯劇場)

宣伝美術:そめやみつ

「見せ方」が独創的でとても興味深い作品である。一つに、オノマトペや状況を合唱(伴奏なしのアカペラ)で表現してしまうということ。二つ目は、複数の役者が、それぞれ一人芝居で場を繋いでいくということ。三つ目は、タイトルロールのかぐや姫の姿(肉体)を最初から最後まで登場させないこと。演劇であれ音楽であれ美術であれ、独自性なんてそうそう出せるものではないが、これら3つの特徴が重なることでとても斬新な一本になっていた。物語自体はディストピア的な展開で特筆すべき印象はないのだが、それは良くも悪くもこの独創的な見せ方に圧倒されたからかもしれない。

まず合唱を芝居に取り入れるという発想が面白い。本作の作家・演出家であり作曲も手掛けた上に合唱隊として出演もしているそめやみつは、2024年3月に上演された空間再生事業 劇団GIGA『漫画朗読劇 日野日出志』(企画・演出:五味伸之)においても合唱隊として出演している。オノマトペを合唱で表現していくという手法はその『漫画朗読劇 日野日出志』と同じだが、本作を見て一人芝居とオノマトペ合唱の相性の良さに感心した。小道具もセットもない中での演技なので、オノマトペ合唱が芝居を補足する役割を果たしている。その上、合唱であることによって説明臭さがなくなるしユーモアさえも生まれる。考えてもみてほしい、演技に合わせていちいち「トントントン」「ザバー」「ギュッ」「もぐもぐ」「がつがつ」だの歌われるのはなんだかふざけているようではないか。その一方で合唱なら気味の悪い雰囲気を出すのもお手の物。合唱の使い方も自在で巧みだ。

また合唱隊が動き回って役を演じるというのも面白い。役…といってもアンサンブルだが(と書いていて、合唱団や合唱曲も「アンサンブル」と言うのだと思いだす)、たくさん生えている竹(あるいは月の民? あるいはかつて人だったモノ?)になりうごめく。かぐやの友人である亜美を取り囲んでいくシーンなどは、声が近づいていく感もあって追い詰めていく様子がいい。その後に竹かご(?)を亜美に頭から被せることで、「人として死に、竹の一部となった」ことを表わしている。なるほど。

時々「あれ?」と思うわずかな音程のズレが気になったが、それは私の耳のせいかもしれない。

一人芝居でシーンを繋いでいくのも新鮮だった。複数の役者がいるのにそれぞれ一人ずつ演じるというのは…禁欲的というか普通は考えないだろう。だが一人芝居をすることにより、それぞれの毒(欲)がむき出しに見えるのがミソ。これは、かぐや姫が姿を見せないという3つ目の特徴とも関係する。かぐやが疎ましい老婆、かぐやが妬ましい遊女・亜美、かぐやが恋しい貴族の家人・富夫。実体を見せないからこそ3人のかぐやへの心情がむき出しに見えるわけだ。(他二人にくらべて富夫の恋心がインパクトに欠けるのは当然か。かぐやに対する邪な気持ちを描くと、他二人と釣り合いがとれるか。)

登場人物の視点から誰か「について」語っていくという手法は小説ではよくあるが、その場合は読み進めるうちにその誰かのことが明らかになっていく。しかし本作ではかぐやについてはわからないまま。この手法と観客を翻弄する書き方は悪くないと思う。脚本の粗がなくなれば、もう少しかぐやの「つかめなさ」がうまく立ち上がるのではないか。

月光刀が少々ちゃちに見えたが、そこはご愛敬。また一人芝居のマイクの音量も少し気になった。

2025.02.16

カテゴリー:

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年7月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 『Re:北九州の記憶~未来へつなぐ物語 石炭の走る街』北九州芸術劇場+市民共同創作劇

- 『きらめく星座』こまつ座

- 『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』チェルフィッチュ

- 『恋はみずいろ』「老いと演劇」OiBokkeShi

- 『受胎の森』ゴブノタマシイ

- 『人形の家をたずねて』加茂慶太郎×cobaco ohori house

- 『轡田市猿田校区年度末区民会議』非売れ線系ビーナス

- 『おかえりなさせませんなさい』コトリ会議

- 『白/道』Project Lotus idea

- 『かぐや姫の逆襲』マジカル超DXランド

●月に一度、舞台芸術に関係するアレコレを書いていきまーす●

大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。

2005年~朝日新聞に劇評を執筆

2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆

舞台、映画、読書をこよなく愛しております。

演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。

「劇ナビFUKUOKA」は、株式会社シアターネットプロジェクトが運用管理しています。

株式会社シアターネットプロジェクト

https://theaternet.co.jp

〒810-0021福岡市中央区今泉2-4-58-204