2025年10月18日(土)14:00~ @J:COM北九州芸術劇場 中劇場

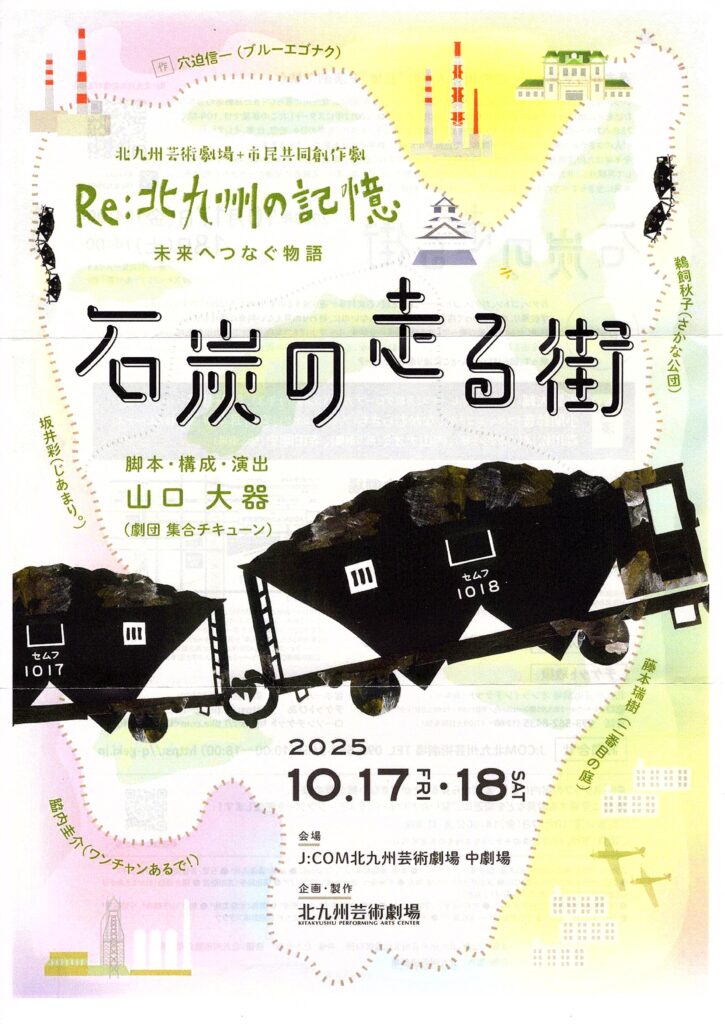

●石炭の走る街 Re:北九州の記憶 未来につなぐ物語

脚本・構成・演出:山口大器(劇団 集合チキューン)

出演:青野大輔(非・売れ線系ビーナス/万能グローブガラパゴスダイナモス)、飯野智子(バカボンド座)、小関鈴音(ブルーエゴナク)、なかむらさち(ブルーエゴナク)、宮村耳々(非・売れ線系ビーナス)、森川松洋(バカボンド座)、内山ナオミ(飛ぶ劇場)、寺田剛史(飛ぶ劇場)

美術:権藤智海(U.G.Channel)

照明:遠藤浩司

音響・音響操作:横田奈王子

衣裳:内田ナオミ(工房MOMO)

演出部:杉山力、堤晴香

照明操作:田中沙和、坂口彩乃

演出助手:瓦田樹雪

稽古補助:おかもとあかり(演劇関係いすと校舎)

舞台監督:村上滋英

宣伝美術:岡崎友則(岡崎デザイン)

アドバイザー:守田慎之介

広報:佐藤亮子、一田真澄

票券:木庭美穂

制作:山下璃奈、可知瑞季

制作助手:白川真海

プロデューサー:吉松寛子

チーフプロデューサー:龍亜希

小倉駅に着くと、『銀河鉄道999』の発車メロディが耳に入る。いつもだったら聞き流していたのに、偶然にもその日、『銀河鉄道999』ってなぜあんなにも心に響くのだろう…と考えた。主人公・徹郎の旅に、通り過ぎた者にしか分からない少年時代のかけがえのなさを感じるからなのか。鉄道が時間や空間を超えるというのがノスタルジーを喚起するからか。劇場に向かう道すがらそんなことを考えていたのは、セレンディピティだったのかもしれない。

『Re:北九州の記憶』は2012年から始まった北九州芸術劇場の出色の企画である。地域で活動する若手劇作家が地域に住む高齢者にインタビューを行って、そのエピソードを基に舞台作品を作ってきた。地域の記憶を大切にして今に繋ぐことと、地域のアーティストを育成することとを兼ねていて、だが出来上がった作品はどれも地域を超えた普遍的な人と街の物語になっていた。私は、10年に亘って作られたほぼすべての作品とその集大成として作られた2023年の『君といつまでも~Re::北九州の記憶~』(内藤裕敬脚本・構成・演出)を見ている。

今回の『石炭の走る街』は、2023年の内藤が作った作品同様、89作品の中から6つの物語を再構成して新たに作った1本である(構成・脚本・演出:山口大器/劇団 集合チキューン)。石炭を運ぶセムスと呼ばれる列車を軸にしてそれぞれの物語を繋ぐという構成になっている。『銀河鉄道999』ではないがセムスが時間と空間とを自在に走り観客を記憶の旅にいざなうだけでなく、セムスそのものが町と時代の象徴であることが、二重に感慨を深くする。過ぎ行く列車、過去、記憶、人々…まずこの仕掛けがすばらしい。

選んだエピソード(小作品)も、「消えゆくもの/消せないもの(残るもの)」という共通するモチーフがあるように思う。踏切で石炭列車(セムフ)が通り過ぎるのを待つ少年少女の話は、セムフはもとより石炭の時代が過去のものでもあることを思い出させる。3人の待ち人の話は後半の防空壕での話と繋がるのだが、待っているのは来るはずもない誰かであり思い出…そこには消しようもない悔恨や悲しみを伴った記憶がある。野球スタンドで応援する女子高生と淡い恋の話も、誰もが一度は通る青春のきらめきを描いたもの。胸をくすぐるような懐かしさを観客誰もが思い出しただろう。小倉の小文字焼きと消防団の話は、小倉がつないできた伝統(残すべきもの)の話と捉えていいだろう。そして子どもたちがのぞき込む舞台の楽屋もまた、「舞台はまぼろし、一瞬の華やかさは夢のごとし」か。そういえば冒頭で黒いマントを被った4人が登場したが、石炭列車を模しただけでなく、人もモノも過ぎ行くものということを端的に表している。

これらを見て、数多の消えていったものの上に今の私たちは在るのだと痛感する。同時に、消えゆくように見えるが実は人や時代の記憶はどこかしこに息づいていて、(気づかないけれど)私たちの生活や人生に静かに影響を与えているのだとも思う。劇中でも、「かつて生きていたモノの化石が石炭なのだ」というセリフがあったが、「かつて生きていたモノや記憶」を礎にして今の私たちが在るのだと、本作は語りかけている。

舞台全体の使い方もいい。階段状に鉄骨を組み(スタンド席のよう)役者は大変だったかもしれないが、高低の空間を使っていたことがより「時空の広がり」を感じさせていた。抽象的な意味だけでなく具体的なシーンでもその高低差は活かされている。階段に座って(客席に向かって)化粧をする様子の楽屋、それを裏(上)から覗く子どもたちのシーン。スタンド席として用いてグラウンドで野球をやる同級生(含む恋人)をながめるシーン。山の上まで小文字焼きの準備をしに行くシーン。段差だけで状況が見えてくる。逆に、座り続けて誰か(何か)を待っている3人は舞台床の位置だったことで、それ以外の空間に、期待や諦めや怖れといった言葉にならない空白を感じさせることに成功していた。

役者陣の使い方も文句なし。それぞれの「うまさが発揮できる」役をあてがっている。内山ナオミ(飛ぶ劇場)の手練れの女優なんかは、もう、他の人にはさせられない…。待ち人来たらずの時の飯野智子(バカボンド座)の様子も印象深い。そして青野大輔(非・売れ線系ビーナス、万能グローブガラパゴスダイナモス)となかむらさち(ブルーエゴナク)がうまく舞台をけん引していた。

地域を大事にする劇場だからこそ、地域に愛される劇場になる。良い一作を見せてもらった。

2025.10.22

カテゴリー:

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年7月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 『Re:北九州の記憶~未来へつなぐ物語 石炭の走る街』北九州芸術劇場+市民共同創作劇

- 『きらめく星座』こまつ座

- 『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』チェルフィッチュ

- 『恋はみずいろ』「老いと演劇」OiBokkeShi

- 『受胎の森』ゴブノタマシイ

- 『人形の家をたずねて』加茂慶太郎×cobaco ohori house

- 『轡田市猿田校区年度末区民会議』非売れ線系ビーナス

- 『おかえりなさせませんなさい』コトリ会議

- 『白/道』Project Lotus idea

- 『かぐや姫の逆襲』マジカル超DXランド

●月に一度、舞台芸術に関係するアレコレを書いていきまーす●

大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。

2005年~朝日新聞に劇評を執筆

2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆

舞台、映画、読書をこよなく愛しております。

演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。

「劇ナビFUKUOKA」は、株式会社シアターネットプロジェクトが運用管理しています。

株式会社シアターネットプロジェクト

https://theaternet.co.jp

〒810-0021福岡市中央区今泉2-4-58-204