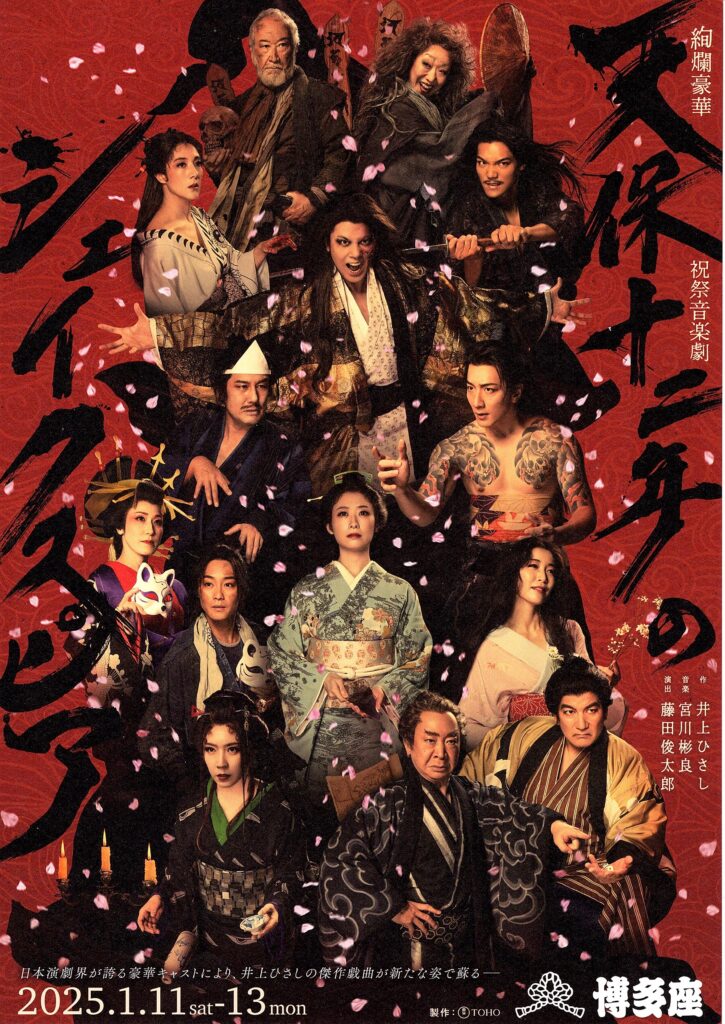

2025年1月12日(日)17:00~ / 1月13日(月)12:00~ @博多座

●『天保十二年のシェイクスピア』

作:井上ひさし

音楽:宮川彬良

演出:藤田俊太郎

出演:木場勝巳、浦井健治、唯月ふうか、中村梅雀、梅沢昌代、瀬奈じゅん、大貫勇輔、綾風華、章平、阿部裕、土井ケイト、玉置孝匡、猪野広樹、福田えり、山野靖博、森加織、武者真由、新川將人、妹尾正文、出口雅敏、白木美貴子、水野貴以、水島渓、古川隼大、藤咲みどり、中嶋紗希、鈴木潦平、下あすみ、斎藤准一郎

振付:新海絵理子

日本舞踊:花柳寿楽

アクションコーディネーター:諸鍛冶裕太

美術:松井るみ

照明:勝柴次朗

音響;山本浩一

衣装:有村淳

ヘアメイク:野澤幸雄

映像:横山翼

歌唱指導:林アキラ

照明助手:日下靖順

衣装助手:川崎千絵

衣装制作(松竹衣裳):飯塚直子

稽古ピアノ:宮川大典

音楽コーディネート:森岡孝夫

舞台監督:中村貴彦

演出助手:郷田拓実、鄭光誠

制作助手:中尾遥

アシスタントプロデューサー:橋本薫

アソシエイトプロデューサー:渡邊隆

プロデューサー:今村眞治

宣伝写真:森崎恵美子

特殊メイク:土肥良成

タトゥーペイント:H&Ms Tatoo

宣伝美術:菅沼結美

井上ひさしらしい芝居である。良く言えばサービス精神が旺盛、悪く言えば饒舌で情報過多。これまで多くの井上ひさし作品を観てきて「ここまで長くする必要はあるか?」としばしば思っていたが、本作にいたっては「シェイクスピア全37作を盛り込む」と明言しているのだから、芝居が長いのも観客が情報の渦に巻き込まれようとも「当然」とばかりの開き直り。しかしこれはそれでいいのである。なぜなら、井上が楽しんで書いていて、観客が楽しんで観る、ただそれだけの作品だからである。

だから、井上ひさしらしくない芝居でもある。井上戯曲と言えば社会的なテーマを扱っているという印象が強い。本作にはそれがない。パンフレットで大貫勇輔(出演者)が「貧困層がより貧困層の者から搾取しようとする時代であることが、江戸末期、本戯曲が書かれた1974年、そして現在に共通する」「それでもその時代を生きる者はその事に気づかず<ただ今を懸命に生きている>、それがこの戯曲を2024年にやる理由であると、演出の藤田俊太郎が説明した」と述べているが、私はそうは思わない。天保年間はともかくとして、1970年代の問題、現代の問題は、少々違う気がしているからだ。そんなたいそうな物を掲げて作ったのではなく、井上は本作で、とことん言葉遊びをし、軽くて下品で人間臭い話(注:けなしているわけではない)を楽しんで書いたという気がしている。――観劇後少し経って、扇田明彦が「この作品以降に、井上戯曲には社会的なひろがりのある主題が多く登場するようになった」と書いているのを読んでやはりそうかと納得した。本作に無理やり社会的テーマを見出す必要はないのだ。(そして私の井上戯曲の「社会派」という印象は、主として中期以降の作品からできていたのだろうと知った)

それにしても「一見豪華な和洋折衷のお節料理」っぷりがすごい。井上が用意した「天保水滸伝」と「シェイクスピア」を織りなした戯曲だからというだけでない。音楽もボサノヴァやらブルースやら演歌やらジャンルが多岐に亘り、盛りだくさん。一作品でこれだけ多ジャンルの楽曲が出てくる作品はおそらく映画でも舞台でもないはずで、きっと作曲家の宮川彬良が戯曲のノリに合わせたのだろう。冒頭から「もしもシェイクスピアがいなかったら~」で始まる歌にバーンスタインの『ウエストサイド物語』の曲の一部をわざと入れ込んできたのを聞いた瞬間に(そりゃそういう歌詞なのだけれど)、宮川も楽しんだのだろうと頬が緩んだ。もちろん踊りも振付が和洋折衷である。

何でもかんでも面白い物は入れてしまえと言わんばかりに、「時を止めて」しまうし、歌舞伎でなじみの「人形ぶり」や「早替わり」もあるし、次から次へと見せ場が続く。その上、歌詞まで言葉遊びと文字数の多さ(=内容を追いたくなる)ために、息つく暇がないというのはこの舞台のことだろう。したがって、両脇に字幕を付ける親切は、さらに観客の頭をアップアップさせるために不要だったのではないかと思う。言葉遊びは耳が戯れればいいし、意味内容の遊びはビビッと瞬時に楽しんですぐに忘れる程度でいい。(同じく、『ハムレット』の”To be or not to be, that is the question.”の邦訳をいちいち訳者ごとに10近く紹介するのも、やりすぎだろう、井上ひさしらしいけれど)

そうでなくとも、目にも刺激が多い。女郎たちとの肉体的な絡み(かなりどぎつい)、ド派手な立ち回りとバッタバッタと死んで行く登場人物たち。おまけに歌と踊りが覆いかぶさる。客席へのいじりもあれば終盤には客席通路で出演者が踊ってくれる大サービスまで。

つまり「絢爛豪華 祝祭音楽劇」と銘打たれている通り、これは「賑やかし」なのである。打ち上げ花火のような、派手で華やかで一瞬にして闇夜に消える芝居。残像と共に残されるのは、醜い欲望や憎悪やコンプレックスや差別意識ってところか。

最後は大きな鏡が客席を映し、間に立つ登場人物(みんな死んだのだが)は観客を眺める。「今見たものは舞台の上の話ではないですよ、現実の話なのですよ」と言われているような。舞台は現実で、現実は舞台…「この世は舞台、人はみな役者」(『お気に召すまま』)。シェイクスピアの言葉がストンと胸に落ちた気がした。

2025.01.28

カテゴリー:

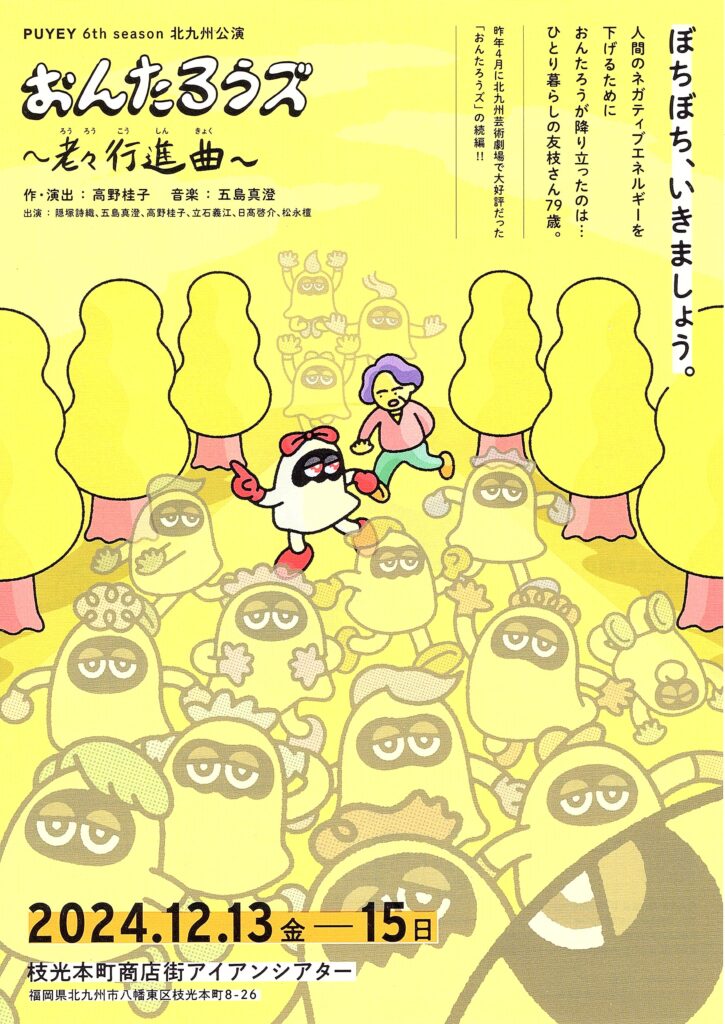

2024年12月14日(土)14:00~ @枝光本町商店街アイアンシアター

●『おんたろうズ ~老々行進曲~』

作・演出:高野桂子

音楽:五島真澄

出演:立石義江、日高啓介、五島真澄、隠塚詩織、松永檀、高野桂子

舞台美術・舞台監督:森田正憲(株式会社F.G.S.)

照明:磯部友紀子(有限会社SAM)

音響:横田奈王子(有限会社九州音響システム)

衣装:服のよろず屋よこしま屋

宣伝美術:河村美季

演出助手;橋本乙音

制作補佐:菅本千尋(演劇空間ロッカクナット)

制作:菅原力

取材協力・介護監修:相部真也(介護支援専門員・社会福祉士)

介護指導・介護監修:横尾啓太(介護福祉士)

衝撃的だった『おんたろう』の第三作目。シリーズ物は回を重ねるごとに残念なクオリティになっていくことが多いが(特に映画)、このおんたろうシリーズはそうではないところが素晴らしい。

今回の作品で私が考えたこと。それは、「受け入れる」ということについてである。まずは本作の内容を紹介したい。

エモ神さまの使いである「おんたろう」たちは、ネガティブエネルギーをためている人間の所にやって来て、その感情エネルギーが爆発して怨念化する前に、心の内を吐き出すよう促す活動をしている。今回現れたのは、もうすぐ80になる友枝さん(立石義江)のところ。彼女は夫が遺した「満望うどん」を一人で切り盛りしてきたが、転倒し太ももを骨折。生来の前向きな性格のおかげでリハビリも順調、だがそんな折に熱湯でやけどを負ってしまいついに店を閉じる選択をする。明るくふるまうが、店を開けたいという気持ちと息子や孫に迷惑をかけたくないという気持ちの狭間で「早くお迎えに来てほしい」とすら思ってしまう。

さて友枝には息子・秀希(日高啓介)と孫の旭(五島真澄)がいる。秀希は仕事でドロドロに疲れており、旭は家計を気にして大学進学を諦めようとしている。また、友枝が通うデイサービスの職員ツルモト(隠塚詩織)も元気のよさが空回りしてしまい、自分の存在価値を疑うほどに落ち込んでいる。彼らの前にも現れるおんたろうたち。本当の声を出せと伝えるが、彼らは互いを思うからこそ自分の声を飲み込んでしまう。そんな中、友枝が行方不明になる騒ぎが起こる。

これまで2作の「おんたろう」シリーズと大きく違うのは、おんたろうたちの直接の働きかけでそれぞれが変わった(気持ちを吐露した)わけではない、ように見える点である。前2作では、ストレスを与える相手に、あるいはストレスフルな環境に対して、声を上げることで事態の改善が望めた。だからおんたろうたちは人々の背中を押すだけでよかった。だが本作では、自分の気持ちを言えない理由が、相手(周囲の者)を思いやっているからである。言うことによって相手に負荷を与えてしまう、気遣わせてしまう、無理をさせてしまう…だから自分さえ我慢すればすべてうまくいくのだ…こういうストレスのため方もまた、現実によくあることだろう。ストレスの描き方を単純化していない点が、3作目でも観客を飽きさせず、感情移入させることに繋がっている。上手な脚本だと思う。

さらに気持ちがすっきりするのは、誰かのセリフで誰かが救われる構造にしている点。「年なんて取るもんじゃないね」とつぶやく友枝には介護士の長尾の「みんないずれ年をとるんですよ、堂々としてればいいんです」という優しい一言。「(今後の事は)俺に任せておけ」という秀希には「任せられません。一人で抱え込んではダメです」というケアマネの安心する一言。将来に不安を持つ孫・旭には友枝の「何にもなれなくてもあんたが納得できれば成功よ」という大きな一言。自信をなくしているツルモトにも「(手作りののれんを見て)力が湧いた」という友枝の元気をくれる一言…。この世は互いが互いを支えて成り立っているのだと、じんわり伝わる。

それが、自分を受け入れて、他者を受け入れるということなのかもしれない。

人生はままならないことが多いし、生き続けるということは(つまり高齢になっていくということは)「ままならない自分」を受け入れていかねばならない最たるものかもしれない。けれど、本作のように、きっと誰かが受け入れてくれる、認めてくれる、抱きしめてくれるはず。この世も捨てたものではないよ、そんな高野桂子(作・演出)のメッセージだと受け止めた。

誰がどのおんたろうに変身しているのかを、舞台上でチェックすることにかまけていたら、なんと、デイサービス利用者の久保を秀希(友枝の息子)役の日高がやっていることに気がつかず、最後に「えぇ!」。さすがお見事。

付け加え。介護の補助器具の変化(手術直後の車いすに始まりリハビリが進むにつれて器具が変わる)や、デイサービス利用者に出すお茶にとろみ粉を入れたシーンなど、細かい点がリアルで好感が持てた。

2025.01.09

カテゴリー:

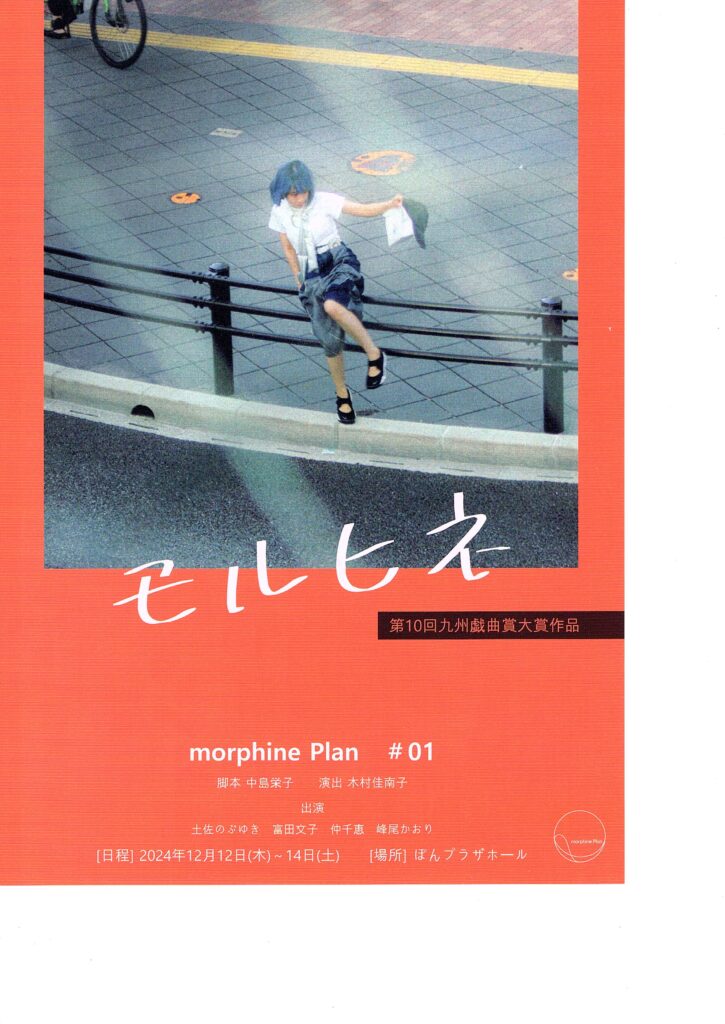

2024年12月12日(木)19:30~ @ぽんプラザホール

●『モルヒネ』

脚本:中島栄子(アクションチームJ-ONE)

演出:木村佳南子(非・売れ線形ビーナス)

出演:土佐のぶゆき(<劇>池田商会、(劇)かっこん党)、富田文子(とみいさんぷれぜんつ)仲千恵(ACALINO Pro)、峰尾かおり

音響・照明・道具:ステージクルー・ネットワーク

写真:あだな

息苦しい芝居だった。

時折ひびく、水の中で空気が漏れるゴボゴボ○o。という音がさらに観ている者を苦しくさせる。

これまでにも多くの「観るのがつらくなる」ほどの作品を観てきたが、この作品ほど「空気が欲しい」と思った作品はない。どうしてだろう――。人を圧迫する時代や社会を描いた物、死別や病気など「普遍的な」個人的経験を描いた物、性的マイノリティなど他者との違いや軋轢に葛藤する作品、それらと違うのは何なのだろう。

そう書いていて気がついた。社会との接点がない芝居だからだ。社会と繋がれない人の芝居だからだ。隔絶した小さな場所で、うまく繋がれないことに苦悩している――小さな水槽で空気を求める魚のように見える――、これはそんな人の物語なのだ。

発達障害の父、重病でもう余命いくばくもない母を持つ、30代の貴実子。つらい気持ちを押しやりながら、母の死に支度やその後について、母と話す。父は貴実子の気持ちなど意に介さないマイペースぶりで、貴実子は、この父の暴力と身勝手のせいで母が病気になったのだと忌々しく思っている。だがその父は70を過ぎて発達障害と診断されていて、病気の「せいで」父に怒りをぶつけることもままならない。そして自分もまた、ずっとずっとうまくやれない、他の人のようにうまく生きてこられなかった。自分も、父と、同じ…。

社会とうまく繋がれない感覚は多くの人に覚えがあるだろう。小さなグループ内で少し浮いている気がするだとか、無視されただとか、上手に会話ができないだとか。うまく人とやっているように見える人も「自分を押し殺している」と思っているのかもしれないし、「うまく繋がる」のは難しいことではある。

しかし、きっとそういうこととは違うのだ。「何が普通で、何をやったら人と同じようになれるのか、人とうまくやれるのか、わからない」という、ただ自分が生きるだけなのにそれについて回る苦しさなのだろう…またゴボゴボという水の音が聞こえてくる気がする。水の中で、息が出来なくて、どこにも息がつける逃げ場がないんだねと貴実子に思わず心の中で語りかけてしまう。はっきりと「発達障害」という表現が出てきた芝居は私にとって初めてで、そしてその本人の胸の内が明かされた芝居も初めてで、こんなにも苦しいのかとたまらない気持ちになった。

次第に息がしにくくなる母には、その溺れるような苦しさから解放してやるためにモルヒネが投与される。貴実子は思う、モルヒネのようなものがあれば私もふわっとごまかして生きていけたんかなぁ…。でも母が緩やかに死に向かうように、仮に人生のモルヒネがあったとしてもそれは緩やかに死に向かうだけの処置でしかない。

ただ、芝居の終盤、あれだけ(母の)仏壇を置く部屋を片付けてくれなかった父が、庭に大きな倉庫を2つ建て、そこに荷物をぶち込んで部屋をきれいにする。あははと脱力して笑う貴実子を見て、貴実子が望むモルヒネとは違うけれど、これも一つのモルヒネなのかもしれないと救われた気になった。本質的な解決策になっていないとか、これからだってトラブルは続くとか、そんなことは百も承知。でもその瞬間は怒りや苦しさをふわっと忘れてまあいいかと思えるそんなモルヒネも、実はこの世にはあちこちにあるんだよと言われている気がしたからだ。

貴実子役の富田文子が熱演。わずかな出演だが親戚のおばさん役の峰尾かおりの「立ち方」が中高年女性そのものだと感心した。

2025.01.07

カテゴリー:

- 2026年1月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年7月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 『証明』Level 19

- 『Re:北九州の記憶~未来へつなぐ物語 石炭の走る街』北九州芸術劇場+市民共同創作劇

- 『きらめく星座』こまつ座

- 『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』チェルフィッチュ

- 『恋はみずいろ』「老いと演劇」OiBokkeShi

- 『受胎の森』ゴブノタマシイ

- 『人形の家をたずねて』加茂慶太郎×cobaco ohori house

- 『轡田市猿田校区年度末区民会議』非売れ線系ビーナス

- 『おかえりなさせませんなさい』コトリ会議

- 『白/道』Project Lotus idea

●月に一度、舞台芸術に関係するアレコレを書いていきまーす●

大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。

2005年~朝日新聞に劇評を執筆

2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆

舞台、映画、読書をこよなく愛しております。

演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。

「劇ナビFUKUOKA」は、株式会社シアターネットプロジェクトが運用管理しています。

株式会社シアターネットプロジェクト

https://theaternet.co.jp

〒810-0021福岡市中央区今泉2-4-58-204