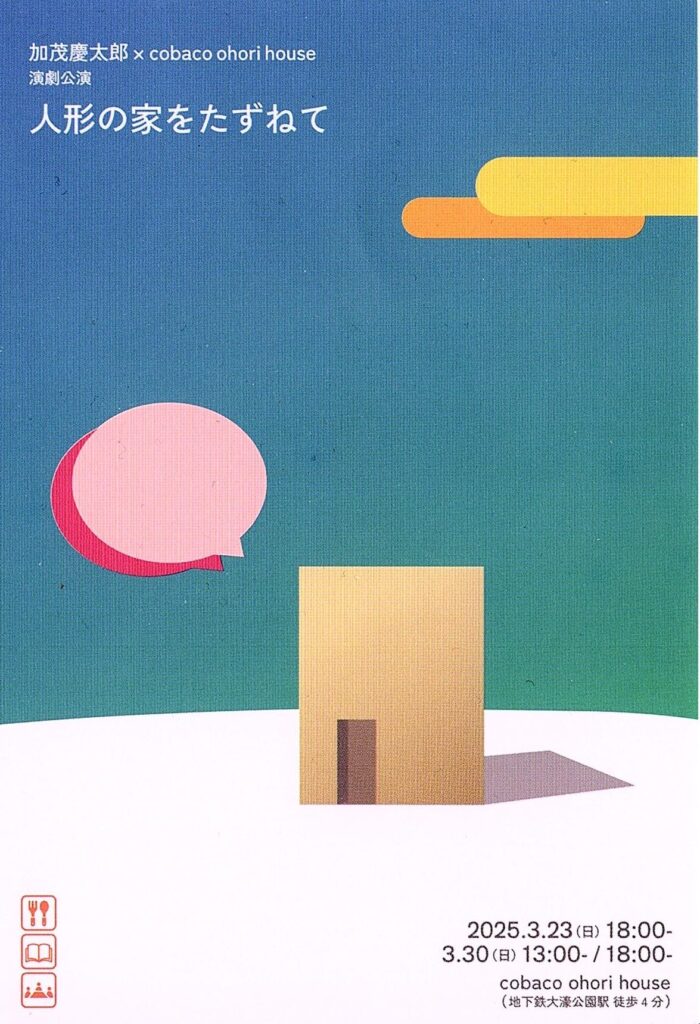

2025年3月30日(日)13:00~@cobaco ohori house

●『人形の家をたずねて』

出演:高橋克昌(演劇創作館 椿楼)、藤嶋美月、加茂慶太郎

原作:イプセン『人形の家』

構成・演出:加茂慶太郎

制作:穴井豊太郎

主催:加茂慶太郎

共催:gallery cobaco

大濠の一角にある小さなゲストハウスcobaco ohori house、小さな間口から靴を脱いで入ると小さくてこぎれいなリビングが待っていた。奥にはオープンキッチンと大きなテーブルがあり、パソコンが一台。画面は「古典戯曲研究会」と出ている。

本作は高橋克昌(演劇創作館 椿楼)と加茂慶太郎が「古典戯曲研究会」を、今回だけ特別にオープンにしながら進めていく…という体の作品だ。「ここは通常はゲストハウスであるけれど、事情によって貸してもらえることになった」という説明の後に、二人の研究会が始まる。取り上げる作品はイプセンの『人形の家』。ところがその最中に、ゲストハウスの泊り客らしい女性が現れて、料理を作って姿を消し、料理ができ上った頃に再び現れて同じテーブルで食べ始め、片付けた後には奥の浴室に行こうとする…。

家を使って、家を出ていく女性についての戯曲を考える、という設定は良いと思う。イプセンがまさに描いているように、家は様々なものの象徴であるから。そして同時にここが「本当の家ではない(ゲストハウス)」ことも意味を持たせることは可能。フムフム…と思って見ていたのだが…。

せっかくノラの話、女性の話、家の話(の戯曲)を扱っているのだから、もう少し現実の女性(藤嶋美月)の存在を活かせなかったのかというのが何よりも感想である。例えば、「偉そうに」男二人がノラ(に代表される当時の女性たちが置かれていた状況)について論じているにもかかわらず、何も分かっていないのだということを突き付ける皮肉な存在にする、とか。つまりイプセンの時代の話かと思えば現代の話になっていたという描き方にするわけだ。また例えば、時間軸をパラレルにしてこの女性だけノラの時代を生きる者として、ノラとしての言葉(家を出ていく前のノラにしてもいいし家を出て一人なったノラにしてもいい)をつぶやかせるのも面白い気がする。「家」や「一人の女性」などキーになる要素を並べたのに、それだけで終わっているという印象なのがとても残念である。

要因の一つは研究会として男二人が話す内容にもある。二人の会話はおおよその流れだけ決めて後はアドリブだったのではないかと思うが(わからない)、あらすじの説明に時間がかかったせいか、二人の『人形の家』の解釈が深くなかったのだ。この話は何を言いたいのか、ノラの存在とは何なのか、夫は何を考えているのか、この時代について、現代から見て違和感があるのはどの点か、現代との共通点はどこか、現代でも上演され続ける理由は何か…。本当の研究会よろしくそれらを深く議論していれば、様々な解釈を披露していれば、観客は解釈と女性を結び付けて勝手に「読み込んで」くれることも可能だった(ちなみに、解釈は二人のオリジナルである必要はない)。研究会の内容こそを演劇的に固めておくべきだったと思う。

ちょっとワクワクして始まっただけに…観客に「考えさせる何か」を与えなかったのがとても残念である。

2025.05.05

カテゴリー:

- 2026年1月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年7月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 『証明』Level 19

- 『Re:北九州の記憶~未来へつなぐ物語 石炭の走る街』北九州芸術劇場+市民共同創作劇

- 『きらめく星座』こまつ座

- 『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』チェルフィッチュ

- 『恋はみずいろ』「老いと演劇」OiBokkeShi

- 『受胎の森』ゴブノタマシイ

- 『人形の家をたずねて』加茂慶太郎×cobaco ohori house

- 『轡田市猿田校区年度末区民会議』非売れ線系ビーナス

- 『おかえりなさせませんなさい』コトリ会議

- 『白/道』Project Lotus idea

●月に一度、舞台芸術に関係するアレコレを書いていきまーす●

大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。

2005年~朝日新聞に劇評を執筆

2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆

舞台、映画、読書をこよなく愛しております。

演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。

「劇ナビFUKUOKA」は、株式会社シアターネットプロジェクトが運用管理しています。

株式会社シアターネットプロジェクト

https://theaternet.co.jp

〒810-0021福岡市中央区今泉2-4-58-204