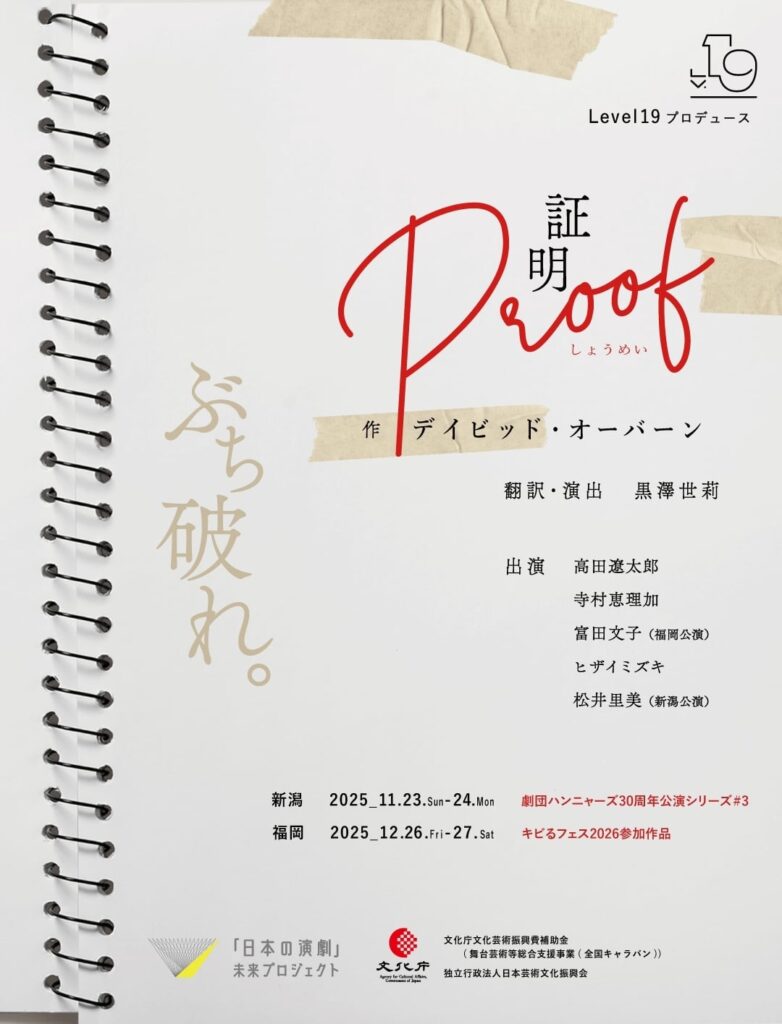

2025年12月27日(土)15:00~ @塩原音楽・演劇練習場

●証明

作:デイビッド・オーバーン

翻訳・演出:黒澤世莉

出演:ヒザイミズキ、寺村恵理加、高田遼太郎、富田文子

翻訳協力:植田望裕

演出助手:平佐喜子

照明:桑野友里

音響:菊地純哉

舞台監督:別府由利子

宣伝美術:chanmi

制作:飯塚なな子

協力:音響効果企画制作ユニットさぶろく、まばたき

世の中に「証明」できるものとはいったいどのくらいあるのだろう。所詮は紙切れ一枚の証明だったり、根拠のない思い込みだけで証明だと言い張ったり…あるいは、高度な知識を必要とするものだとその証明を理解できる人が限られていたり…とまぁ、世の中は実は思っているほどはっきりと「証明」できるものなんてないのかもしれない。

本作、Level19の『証明』は、デイビッド・オーバーンの原作(映画もあるらしい、私は全然知らなかった)を演出家の黒澤世莉が翻訳し直したものだ。黒澤の仕掛け(後述する)を含めて、見終わって考えてしまうのは「証明」が付きまとう私たちの生活について。…その前に、まずはあらすじを説明しよう。天才数学者ロバートが100冊ものノートを残して他界した。精神を病んでいた彼が残したノートはほとんど意味不明だったが、1冊だけ世紀の大発見とされる証明が書かれていた。興奮する弟子のハルに向かって、ずっとロバートの世話をしてきた娘のキャサリンが、書いたのは実は自分であると打ち明ける――果たしてそれは誰の偉業なのか。証明し得ぬものを私たちの面前に突きつける物語である。

いろいろな切り口で見ることができる芝居である。単純にこの発見(証明)はロバートとキャサリンとどちらの手によるものなのかという見方はもとより、ケアをする家族(キャサリン)とケアを任せっきりにしている家族(キャサリンの姉のクレア、でも経済的負担はしている)という「介護負担の不平等性」の問題、閉ざされた環境での介護する側(キャサリン)とされる側(ロバート)の共依存関係の問題、キャサリンが自分が書いたと信じてもらえない理由に見えるアカデミズムの問題(彼女は父の介護のために大学に行けなかった、そして若い女性であることも理由のひとつかもしれない)、あるいはそれはアカデミズムだけでなく「若い女性は一人前と見なされない」というジェンダーの問題でもあり、さらには社会から隔絶されたところで生きて来たキャサリンのアイデンティティー確立の問題…と様々な視点から語ることが可能だ。今回が再演の黒澤は、これをヤングケアラーの問題として捉えたという。なるほど、社会構造の問題が描かれていると捉えているわけだ。ヤングケアラーたちが社会構造から漏れた「見えない存在」とされるがゆえに自信を失い社会的に自立できないということを考えると、社会構造の問題であり、同時に個人の問題でもある。

一通りそう考えたあと改めて『証明』というタイトルを考えたとき、私たちはいかに「証明」に振り回されているかと思う。必要以上に証明に権威を持たせ――例えば「学歴という証明」は頭の良し悪しを示すものでもないはずだが(そもそも多様な「頭の良さ」があるはずだ)――、証明によって何かを固定し――例えば、変わりゆく関係や思いを繋ぎとめるために「結婚という証明」を持つとか(もちろん、それによって新たな関係や家族が生まれるからネガティブな側面ばかりではないのだが)――、証明できないものを恐れたり排除したりし――職業であれ性別であれ、「証明」がなければ社会では生きづらい――、そんな社会に生きているのだと思う。

本作を振り返っても同様だ。ハルに恋をしたキャサリンは彼が探していた「数学の解」を自分の気持ちの証として渡す。姉のクレアは、妹だけが父の才能を受け継いでいるということを妬ましく思うのか、自分にだって父親の血が流れているのにとつぶやいてしまう。「血」やDNAなどが、親子であること、似ていること、何かを受け継いでいることの証左とされるのは私たちにとっても日常のことであろう(「血」というのは概念であって本当に「親の血」が流れているわけではないのだが)。キャサリンがぞんざいに扱われてしまうのは、学歴もなく定職についているわけでもない(介護「しか」していなかった)からだろう。そして逆に、信じてもらえなかったキャサリンがまるで気がふれたように荒れ「どうせ自分も病院に入れられるんだろう」と姉に向かって叫ぶその姿に、本人がいくら否定したところで医者のような権威者が証明すれば(診断を下せば)いとも簡単に「患者(精神を病んだ人)」にされてしまうとも気づく。

演出の黒澤が本作でちょっとした仕掛けをしたのは、社会から零れ落ちる存在に対してだ。一人はキャサリン、もう一人はロバートに。翻訳をし直した黒澤は、キャサリンに「俺」という一人称を使わせ、ぶっきらぼうな荒々しい言葉遣いのセリフに変えた。彼女の話し方は、数学の男性的世界の体現として、あるいは彼女が闘っていること(一人で父の面倒を見たとか、一人で数式に取り組んだとか)を表わしていると見ることができるだろう。だが何より、学生でもなく働いてもいない、社会から見たら「見えない存在」であるキャサリンが「社会において証明できるもの」から外れた人であることの徴としてこのような仕掛けをしたのだと考えられる。父親のロバート役はワンピース姿の女優に演じさせたのだが、同様に精神を病んだ彼は普通の社会構成員として認められにくい存在だということなのだろう。二人への仕掛けは、黒澤なりの「その存在(ひいてはその苦しみ)に気づいてほしい」という表れなのかもしれない。

付け加えるなら、「精神に異常をきたした男性」という設定を女性が演じることにはリスクが生じるが(例えば女性である特別な理由が必要になるとか、「女装した男性」への偏見を助長するとか。いずれも的外れだが)、そのロバートが「おかしくなっている状態」を観客が目にするときには少なくとも衣装は女性らしいものではなかったことで、そのリスクを無くす配慮がされていたことがわかる。もっとも、ロバート演じるヒザイミズキのおかげか、女性とか女装とかすっ飛んでロバートはロバートにしか見えなかったのだが。

舞台美術の示唆にもなるほどとうなった。中央にある2本の柱は、鎖にノートが重なってできている。床面には重しにしたブロック。数学に縛られていた父娘を象徴しているようで、切なくなる。ただ、挿入された観客が声援を送るという演出は、長い芝居の息抜きという意図かもしれないが効果のほどはわからない。

2026.01.24

カテゴリー:

- 2026年1月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年7月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年10月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 『証明』Level 19

- 『Re:北九州の記憶~未来へつなぐ物語 石炭の走る街』北九州芸術劇場+市民共同創作劇

- 『きらめく星座』こまつ座

- 『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』チェルフィッチュ

- 『恋はみずいろ』「老いと演劇」OiBokkeShi

- 『受胎の森』ゴブノタマシイ

- 『人形の家をたずねて』加茂慶太郎×cobaco ohori house

- 『轡田市猿田校区年度末区民会議』非売れ線系ビーナス

- 『おかえりなさせませんなさい』コトリ会議

- 『白/道』Project Lotus idea

●月に一度、舞台芸術に関係するアレコレを書いていきまーす●

大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。

2005年~朝日新聞に劇評を執筆

2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆

舞台、映画、読書をこよなく愛しております。

演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。

「劇ナビFUKUOKA」は、株式会社シアターネットプロジェクトが運用管理しています。

株式会社シアターネットプロジェクト

https://theaternet.co.jp

〒810-0021福岡市中央区今泉2-4-58-204